製造業數位轉型該怎麼做?本篇完整解析企業導入MES、APS、WMS的核心流程與導入關鍵,從生產排程最佳化、庫存透明化,到設備資料串接,藉由系統整合提升生產效率、降低成本與錯誤率。同時提供常見導入瓶頸、預算規劃、廠內推動心法,協助工廠打造智慧化流程,提升競爭力與市場反應速度,讓企業在數位浪潮中穩健升級。

數位轉型是什麼?

數位轉型就是企業藉由數據、雲端、系統與自動化科技,全面升級流程、決策與商業模式,讓組織運作更即時、成本更低、效率更高,同時強化競爭力、提升客戶體驗,打造能在快速變動市場中持續成長的智慧化體質。

為什麼「數位轉型」成為製造業的生存關鍵?

身為長期關注產業發展的筆者,常聽到製造業老闆私下說:「現在不是要不要做數位轉型的問題,而是能不能撐到不轉型的那一天。」這句話聽起來或許有點誇張,但在全球供應鏈劇烈震盪、AI與自動化加速滲透的時代,製造業的生存方式,真的已經被徹底改寫。

數位轉型,不只是導入一套ERP、MES或APS系統這麼簡單,而是整個企業思維與營運邏輯的重構。就像從手排車換成自動駕駛車,開起來的方式、速度、甚至行駛路線都完全不同。以下筆者就從三個角度,來談談為什麼「數位轉型」成為製造業的關鍵生死線。

全球供應鏈震盪後的新挑戰:成本、交期與彈性缺口

近幾年全球供應鏈像坐雲霄飛車一樣起起伏伏,疫情、戰爭、原物料短缺到運價飆漲,每一項都在考驗製造業的韌性。筆者觀察到,以往靠經驗排產、靠人工追料的製造流程,已經難以應付這種變化速度。

- 成本壓力持續上升:能源價格波動、人力成本提高,傳統的生產模式無法再用「薄利多銷」維持競爭力。

- 交期要求更嚴苛:國際客戶要的是「準時」與「彈性」,延遲一天就可能喪失信任。沒有即時數據、沒有自動化監控,企業很難快速調整生產節奏。

- 彈性缺口明顯擴大:從客製化訂單到少量多樣,製造業被迫從「大批量製造」轉為「智慧柔性生產」。而沒有數位化基礎,想做到即時排程或自動調整產能,幾乎是不可能的任務。

換句話說,沒有數位化的工廠,就像在風雨中開沒有雨刷的車,不管駕駛技術再好,也終究會被現實的霧氣淹沒。

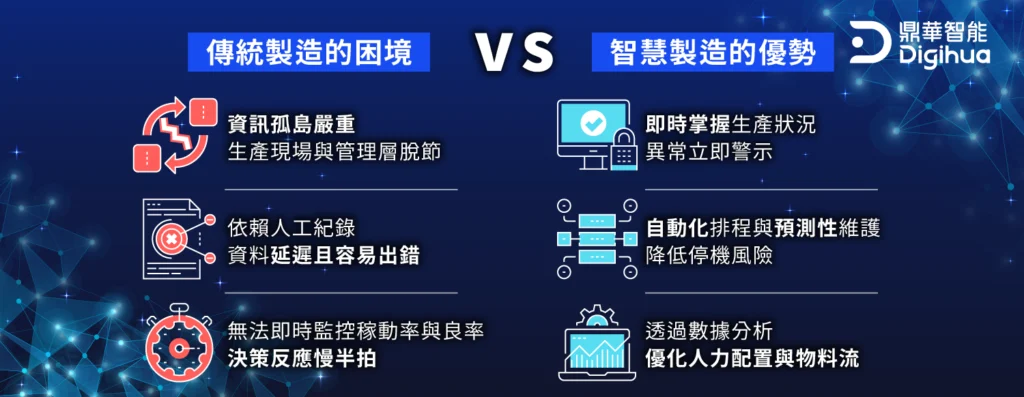

傳統製造 vs 智慧製造:企業競爭力的分水嶺

在筆者走訪過的眾多工廠中,可以明顯看到一條分水嶺:一邊是仍靠紙本生產單、人工輸入數據的「傳統製造」,另一邊則是導入 MES(Manufacturing Execution System)、APS(Advanced Planning and Scheduling)與 WMS(Warehouse Management System)等數位系統的「智慧製造」。

傳統製造的困境:

- 資訊孤島嚴重,生產現場與管理層脫節。

- 依賴人工紀錄,資料延遲且容易出錯。

- 無法即時監控稼動率與良率,決策反應慢半拍。

智慧製造的優勢:

- 即時掌握生產狀況,異常立即警示。

- 自動化排程與預測性維護,降低停機風險。

- 透過數據分析,優化人力配置與物料流。

這兩者之間的差距,就像用傳統相機與用智慧手機拍照的差別。傳統相機需要手動調光、對焦,而智慧手機早就能自動判斷場景、即時修圖。數位轉型讓製造業不只是「生產產品」,而是「生產智慧」。

數位轉型不只是導系統,而是重新定義製造流程

很多企業誤以為「導入一套系統」就等於完成數位轉型,但筆者要說,這樣的想法就像買了健身房會員卡卻不運動,工具只是起點,關鍵在於如何改變整個運作邏輯。

數位轉型的核心,不是科技,而是人與流程的重新協作。

筆者曾陪同一家傳產工廠導入MES系統,一開始員工反彈很大,覺得「要多輸入資料很麻煩」。但當他們看見數據能自動生成報表、品質異常能即時追蹤、產能分析更透明時,大家反而主動提出改善建議。這時候的轉型,才是真正的「落地」。

數位轉型不只是工具導入,而是讓整個企業從「被動反應」變成「主動預測」。

讓決策不再靠經驗拍腦袋,而是根據數據與模型演算;讓部門不再各自為政,而是用同一份即時資訊協同運作。

製造業數位轉型的三大核心目標

筆者在與眾多製造業企業主對談時,常聽到一句話:「我們知道要數位轉型,但到底轉去哪裡?」這其實是很多傳產共同的疑問。轉型並不是換一套系統或添購幾台機器就結束,而是要明確知道「要變成什麼樣的企業」。

對製造業而言,數位轉型的核心可以濃縮成三個關鍵目標:資訊透明化、流程智慧化、產能最優化。這三者缺一不可,就像汽車的三顆輪子,少一顆就無法往前跑。

目標一:「資訊透明化」讓決策依據數據而非直覺

在傳統製造業時代,老闆常說:「我看料況就知道進度哪裡卡。」但當訂單量暴增、生產基地遍佈多地時,這種「靠感覺」的管理方式已經不堪負荷。

資訊透明化的目的,就是要讓每一個決策都建立在即時、準確的數據之上。從原料進廠、工單發出、製程進度、機台稼動率到成品出貨,所有環節都能即時掌握。這樣不僅能縮短決策時間,也能減少錯誤判斷帶來的損失。

舉例來說,導入 MES(製造執行系統)後,主管能即時看到哪一條產線異常、哪台機台停機多久、哪批物料快不夠。過去要靠人打電話、傳LINE群組確認的資訊,如今只要打開儀表板,一目了然。

筆者常用一個比喻來說明:

資訊透明化就像給企業裝上一副透視眼鏡。從此你不再是「瞎子摸象」,而是能清楚看到全貌,知道該在哪裡動刀、該在哪裡加強。

目標二:「流程智慧化」用系統減少人為失誤

製造現場最怕的,不是產線出錯,而是沒有人發現出錯。傳統流程往往依賴人工紀錄與判斷,出錯了還得回頭追資料、查表格、問人,光是找到問題點就要花上幾天。

流程智慧化的重點,是讓系統「學會幫人想」,藉由自動化邏輯與AI分析,取代繁瑣重複的人工作業,降低錯誤率並提高反應速度。

舉例來說,APS(先進排程系統)能根據產能、物料庫存與交期自動排程,當某機台突發停機時,系統會即時重新分配任務,確保整體生產不中斷。WMS(倉儲管理系統)則能自動判斷最合理的入出庫路線,避免人員搬錯料、撿錯貨。

筆者常形容:流程智慧化就像給工廠裝上「自動導航系統」。

不論你有幾條產線、多少道工序,系統都能自動指引最佳路徑,讓現場人員不再迷路。

當流程變得智慧,不僅錯誤率下降,整體效率也會倍數提升。這種「減法的管理」,降低錯誤、減少等待、減少人為干擾,反而讓企業的效益成倍增加。

目標三:「產能最優化」精準匹配訂單與產線

筆者見過太多工廠同時存在兩種極端情況:一邊產線忙得像打仗,另一邊卻在閒著吹冷氣。這其實不是人力問題,而是資訊與產能調配沒做到「最佳化」。

所謂的產能最優化,就是要做到「用最少的資源,產出最大的價值」。這需要依靠數據分析與系統整合,把訂單需求、機台能力、物料存量、人力配置串成一張動態網路。

當訂單變動時,系統能即時模擬生產情境,找出最合適的生產路徑;當人力不足或設備維修時,也能自動重新分配排程,確保產線持續運作。

這就像下西洋棋,高手不是看眼前一步,而是能預判後三步。產能最優化讓企業不再「被動生產」,而是「主動調整」。它能讓工廠從「忙亂中趕單」變成「節奏中掌控」,每一分產能都花在刀口上。

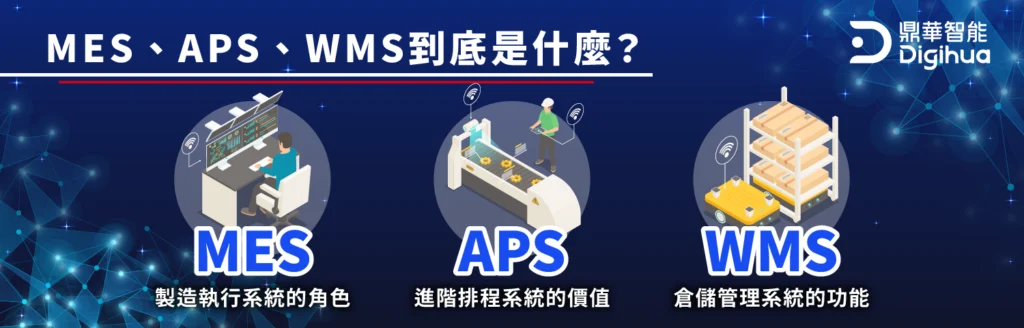

製造業數位轉型關鍵系統:MES、APS、WMS到底是什麼?

筆者常在協助企業進行數位轉型輔導時,聽到老闆們苦笑說:「這些英文縮寫看起來很厲害,但我到底要先導哪一個?」

其實,MES、APS、WMS三者就像是智慧工廠的「大腦」、「神經系統」與「血管網路」,彼此分工不同,卻緊密協作,缺一不可。要搞懂數位轉型的關鍵核心,先認識這三套系統,就能看清智慧製造的整體藍圖。

MES(Manufacturing Execution System)製造執行系統的角色

若把企業的ERP視為「總指揮部」,那MES就是「現場指揮官」。它負責把ERP下達的生產計畫,真正落實到每一台機台、每一筆工單、每一位操作員身上。

MES的核心功能,是在生產現場進行即時監控與管控。它記錄每道製程的狀態,包括開工、完工、停機、報修、良率、耗材使用等等,讓管理層能隨時掌握生產狀況。

舉例來說,一家汽車零件廠導入MES後,能即時看到A產線目前完成了幾個件、B機台因模具異常停了多久、C批次的良率是否低於標準。這些資料不再靠人工紀錄或月底才彙整,而是即時回傳到系統,形成透明的數據流。

筆者常說,MES就像是工廠的黑盒子加上心臟監測器,能記錄每個細節、提醒異常發生,讓企業真正掌握「現在正在發生什麼」。

透過MES,製造業能做到:

- 即時掌握產線現況,縮短反應時間

- 追蹤產品生產履歷,滿足客戶溯源需求

- 提高稼動率與良率,降低人為誤差

當資訊透明,決策自然更快、更準,這正是數位轉型的第一步。

APS(Advanced Planning and Scheduling)進階排程系統的價值

如果MES是現場指揮官,那APS就是負責排兵布陣的戰略幕僚。傳統的生產排程通常靠Excel或經驗,結果是「改單改不完、交期常Delay」。APS的出現,就是為了讓排程不再靠猜。

APS能根據訂單優先順序、設備產能、人力配置、物料供應與交期要求,自動生成最佳排程方案。當其中一個環節變動(例如機台維修或訂單插單),系統能立即重新計算,並建議最合理的調整。

這就像自駕車系統會自動避開壅塞路段,讓生產流程不再被突發狀況打亂。

APS的導入價值包括:

- 大幅縮短排程時間,減少人工干預

- 降低物料等待與產線閒置的浪費

- 大幅提升準交率,滿足客戶準時交貨的要求

筆者在輔導一家電子組裝廠時,導入APS後平均交期縮短了20%,產線利用率提升15%。這不只是軟體帶來的效益,而是整個企業決策速度的升級。

WMS(Warehouse Management System)倉儲管理系統的功能

若把MES是「工廠的腦」,APS是「思考邏輯」,那WMS就是讓血液順暢流動的「循環系統」。再聰明的排程與執行,如果物料出入庫不精準、庫存不清楚,也只會讓整個流程卡關。

WMS主要負責管理倉儲與物流作業,包含:

- 物料入庫、出庫、自動盤點

- 貨位配置與儲位優化

- 條碼/QR Code追蹤與RFID自動辨識

- 先進先出(FIFO)或客製出貨邏輯

導入WMS後,企業能做到**「要什麼、在哪裡、剩多少」一清二楚**。

筆者常用一句話形容:

沒有WMS的工廠,就像廚師不知道冰箱裡有什麼材料。

最後不是重複備料、就是煮到一半才發現少一味。

在智慧倉儲時代,WMS甚至能與自動堆高機(AGV/AMR)、立體倉儲系統(AS/RS)整合,實現「人不動、貨自己來」的自動化流程。

這不僅減少人力,也降低錯誤率與搬運時間,特別適合台灣高工時、缺工的製造環境。

三者之間的差異與整合關係:打造完整的智慧製造生態圈

MES、APS、WMS三者關係密切,各自負責不同層級的任務,但真正的價值在於「整合」。

| 系統名稱 | 功能定位 | 關鍵價值 | 對應層級 |

| MES | 製造執行 | 即時掌握生產過程 | 現場層(Shop Floor) |

| APS | 生產排程 | 精準預測與彈性調度 | 規劃層(Planning Level) |

| WMS | 倉儲物流 | 優化庫存與物流效率 | 物流層(Logistics Level) |

當這三套系統串聯在一起,就能形成一條從訂單到出貨的數據閉環。

舉例來說:

- APS接到新訂單後,會根據MES的即時產能資料安排最佳排程;

- MES執行過程中即時回饋進度與物料消耗;

- WMS再根據MES回傳的出料需求,自動準備下一批物料。

這樣的整合,讓整個工廠像一部有智慧的機器,從接單、備料、排程到出貨,每個環節都自動同步。

筆者常比喻這種整合是「工廠的中樞神經系統」。沒有整合,資訊就像斷裂的神經,反應慢、痛點多;而一旦整合成功,企業便能實現真正的智慧製造(Smart Manufacturing),具備即時反應、預測決策與彈性生產的能力。

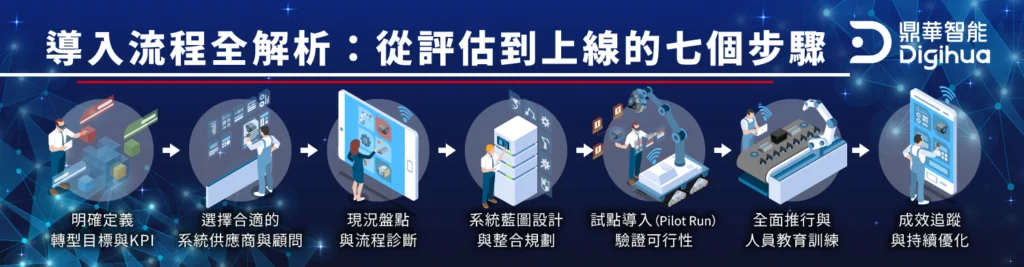

數位轉型導入流程全解析:從評估到上線的七個步驟

筆者常說,數位轉型不是一場衝動購物,而是一趟長期健身計畫。你不可能今天導入了MES或APS系統,明天就變成智慧工廠。真正成功的企業,往往在「導入前」就下了極大的功夫。從策略、流程、系統到人,都要一關一關打通,才能讓轉型成果穩定落地。

以下七個步驟,是筆者總結多年輔導經驗中最實戰的轉型路線圖,適合任何規模的製造業企業參考。

步驟一:明確定義轉型目標與KPI

很多企業導入系統時最大的問題,不是「技術錯」,而是「方向錯」。有些公司想提升產能,有些想降低報廢率,也有些想要即時掌握良率數據。這些都沒錯,但若一開始沒有明確定義KPI(關鍵績效指標),後續成效就會模糊。

舉例來說:

- 若目標是「降低停機時間」,KPI應設定「設備稼動率提升10%」。

- 若目標是「提高交期準確度」,KPI應設為「訂單準交率提升至95%」。

明確的目標=清楚的導航。沒有KPI的數位轉型,就像GPS沒設定目的地,只會在原地打轉。

步驟二:選擇合適的系統供應商與顧問

筆者最常被問的問題是:「到底該找哪一家系統廠?」

事實上,這問題沒有標準答案。關鍵不在於品牌名氣,而在於適配度(Fit)。

挑選供應商時,可以從以下三個面向評估:

- 產業經驗是否相符:懂你行業的供應商,才能設計出貼合實務的流程。

- 整合能力是否完整:能否同時整合ERP、MES、WMS等異質系統。

- 顧問團隊是否專業:好的顧問不只是會裝系統,而是能幫你「改流程」。

筆者建議可採「顧問+系統商」雙軌合作。顧問負責策略規劃,系統商負責技術實作。這樣就像醫師與藥師的搭配,一個診斷病因,一個開出精準處方。

步驟三:現況盤點與流程診斷

在導入系統前,一定要先進行現況盤點。筆者常開玩笑說:「不要把舊問題用新系統包起來。」如果流程本身不合理,再好的系統也只是加速錯誤。

現況盤點的重點是找出痛點與瓶頸,例如:

- 生產資訊不透明

- 資料重複輸入

- 機台停機原因未追蹤

- 物料庫存不準確

透過流程圖、SIPOC分析(Supplier-Input-Process-Output-Customer)與現場訪談,能幫助團隊看清哪些流程該優化、哪些環節可自動化。這階段的成果通常是一份「現況診斷報告」。

步驟四:系統藍圖設計與整合規劃

有了診斷報告,就要進入「設計階段」。這時企業要明確畫出系統藍圖(System Blueprint),定義各系統之間的邊界與整合點。

舉例來說:

- ERP負責訂單與財務;

- MES負責現場執行與回報;

- APS負責排程與預測;

- WMS負責倉儲與物流。

這些系統若沒有設計好整合介面,就容易發生「資料斷層」的問題。

筆者常用蓋房子來比喻:藍圖就是建築圖,沒有圖就開工,後面一定返工。因此,這階段要投入足夠時間與IT顧問共同規劃,確保每一筆資料能在正確的時間流向正確的地方。

步驟五:試點導入(Pilot Run)驗證可行性

在全面上線前,建議先選擇一條產線或一個部門進行「試點導入」。這階段就像試駕一樣,能讓企業在小規模環境下驗證系統功能與操作流程是否可行。

試點導入能幫助:

- 發現系統設定與實際流程間的落差

- 收集現場人員的操作回饋

- 評估報表與儀表板是否符合管理需求

筆者曾輔導一家塑膠射出工廠,透過三個月的試點運作,調整了超過50項系統參數。正式上線後不僅減少問題,也讓員工更快進入狀況。試點導入的重點不是速度,而是驗證。確認跑得順,才能放心擴大。

步驟六:全面推行與人員教育訓練

正式上線時,最大的挑戰往往不是技術,而是人。筆者在現場看到最多的狀況是:「系統導進來了,但大家不想用。」

因此在推行階段,教育訓練與內部溝通非常關鍵。

企業可採取以下策略:

- 指派「轉型推動小組」,確保每部門都有代表。

- 設立「轉型關鍵人物(Champion)」作為內部導師。

- 舉辦實作課程與操作模擬,讓員工親身體驗。

別忘了給員工「成就感」:當他們看到系統讓工作更輕鬆、更有效率,自然會轉為支持者。筆者常形容這階段是「讓人願意跟著系統跳舞」,只有人動起來,轉型才算真正開始。

步驟七:成效追蹤與持續優化

數位轉型沒有終點,只有下一個版本。上線後,企業必須持續追蹤KPI表現,並根據數據進行優化。

可定期召開「改善會議」,分析以下指標:

- 設備稼動率是否持續提升?

- 訂單準交率是否穩定達標?

- 人力與產能配置是否更有效率?

同時也可利用BI(商業智慧分析)或AI演算法,找出瓶頸點並預測潛在問題。例如:透過資料模型預測哪台機台可能下週出現異常、哪個產品線的報廢率偏高。

筆者認為,數位轉型成功的企業,關鍵不在於導了幾套系統,而是願不願意持續學習與調整。唯有持續優化,才能讓數據真正變成企業決策的燃料。

導入後的成效評估與KPI指標

筆者常說:「沒有數據的改善,只是憑感覺在前進。」許多企業導入MES、APS、WMS後,若沒有建立明確的成效追蹤機制,就會陷入「做了很多事,卻說不出成果」的困境。

數位轉型的成功,必須有一套可量化、可持續追蹤的KPI指標,才能確保投資回報率(ROI)實際落地。以下筆者整理出五大核心指標,這些指標不僅是衡量系統導入效益的依據,也能作為企業持續優化的方向指南。

OEE( )整體設備效率

OEE 是製造業最具代表性的效率指標,被譽為「工廠的健康體溫計」。

它由三個面向組成:

- 稼動率(Availability):設備實際運轉時間/理論可用時間

- 效能率(Performance):實際產出速度/理論產出速度

- 良品率(Quality):良品數量/總生產數量

雖然公式簡單,但蘊含深意。筆者輔導過的某家機械零件廠,在導入MES後,OEE從原本的62%提升到83%。他們發現,原本以為「人太少」的問題,其實是因為機台切換時間太長;而這些瓶頸透過系統分析後,就能被具體改善。

OEE代表的不只是效率,而是一種透明管理文化。當現場能即時看到每台設備的運轉狀態,問題自然無所遁形,改善也會變成日常。

生產週期縮短率與訂單達交率

在製造業中,「時間」就是最大的成本。許多老闆都希望縮短交期、提高準時交貨率,這正是數位轉型的直接效益之一。

透過 APS(進階排程系統)與 MES 的整合,企業能即時追蹤工單進度,

當某段流程出現延誤,系統會自動重新排程,確保整體週期不被拖慢。

筆者曾協助一家汽車供應鏈廠商導入APS後,平均生產週期縮短了25%,訂單達交率從82%提升至96%。他們笑說:「以前是訂單在追我們,現在是我們在超前客戶。」

生產週期縮短率(Cycle Time Reduction)與訂單達交率(On-Time Delivery Rate)

這兩項KPI能直接反映企業的營運彈性與客戶滿意度。縮短週期不僅代表效率提升,也意味著企業對市場變化的反應更即時。

庫存週轉率與倉儲利用率

在傳統製造模式下,很多公司總以為「庫存多=安全」,但實際上,過多庫存就是資金被鎖住的倉庫。導入 WMS(倉儲管理系統)後,企業能即時掌握庫存數量與位置,並透過先進先出(FIFO)或自動補貨機制,降低呆滯料比例。

- 庫存週轉率(Inventory Turnover Ratio)=銷貨成本 ÷ 平均庫存額

- 倉儲利用率(Warehouse Utilization Rate)=實際使用面積 ÷ 總倉儲面積

筆者觀察,導入WMS後的企業普遍能提升庫存週轉率約30%~50%,同時減少人工撿料錯誤與倉位重疊。某家電子代工廠甚至藉由WMS結合立體倉儲,讓倉庫空間使用率提升至90%以上,形同「同一間倉庫放進了1.5倍的貨」。

庫存與倉儲的管理優化,不僅節省成本,更能提升供應鏈反應速度。筆者常形容:智慧倉儲就像企業的肺,吸吐要順暢,生產線才不會窒息。

人力節省與作業錯誤率改善

數位轉型的另一項明顯成效,就是人力效率提升。導入MES與WMS後,許多重複性高、易出錯的工作被自動化取代,讓現場員工能專注於更有價值的任務。

筆者輔導的一家傳產工廠,在導入系統後:

- 人工輸入報工時間從每天2小時降為15分鐘;

- 生產報表自動生成,節省人力超過30%;

- 出貨錯誤率由3%降至0.5%。

這樣的改善不僅省下工時,更提升整體信任度。筆者常笑說:「以前是人幫系統記帳,現在是系統幫人記功。」當錯誤減少、效率提升,企業的運作節奏自然更穩。

而這也呼應數位轉型的本質,不是取代人,而是讓人更有價值。

數據可視化與決策速度的提升

在數位化時代,速度就是競爭力。而「決策速度」正是企業能否贏在關鍵時刻的關鍵指標。透過BI(商業智慧分析)平台與MES、APS、WMS整合,企業能將龐雜的生產數據轉換為即時可視化儀表板(Dashboard),管理者只需打開畫面,就能看到各產線的稼動率、訂單進度、庫存狀態等關鍵數據。

筆者見過一間機械加工廠,以前要等月底財務報表出來才能做決策;導入BI後,管理層每天早上9點就能根據即時數據開會。這讓決策從「事後反應」變成「即時預測」。

數據可視化的價值不只是看報表,而是讓決策流程全面加速。當企業能在第一時間掌握異常、即時調整策略,就能真正做到「以數據驅動決策(Data-Driven Decision Making)」。

數位轉型的效益不該只停留在「感覺變好」,而要落實在這些具體的KPI與改善數據上。

筆者建議製造業企業可依以下三階段來建立KPI策略:

- 初期導入期:以OEE、週期時間、人力節省為主。

- 穩定運作期:關注庫存週轉、達交率、報表自動化。

- 優化成長期:導入BI、AI分析,追求決策即時化與智慧預測。

最終目標,是讓數據成為企業決策的共同語言。當每個部門都能「看得懂數據、說得出成效、做得快決策」,那時,你的數位轉型才真正進入智慧製造的成熟階段。

製造業數位轉型常見問題(FAQ)

筆者在輔導企業轉型的過程中,發現大家面臨的問題其實都很相似,「導入系統會不會太貴?」、「我們公司那麼傳統,真的有必要嗎?」、「導入後多久才看得到成效?」

以下筆者整理出最常被問到的五大問題與解答,幫助企業在規劃轉型前能更有方向。

Q1:數位轉型是不是只有大企業才需要做?

這是筆者最常聽到的誤會之一。事實上,數位轉型不是規模問題,而是生存問題。現在的市場變化速度太快,小到20人以下的中小企業,只要有生產或倉儲環節,就能透過數位化提升效率與準確度。

舉例來說,一家金屬零件加工廠只導入了簡易版MES模組,就能即時掌握機台稼動率,從原本每天人工報工轉為自動紀錄,省下大量人力。這不僅降低成本,更讓老闆能隨時用手機看現場狀況。

筆者常說:

數位轉型不是比誰的預算多,而是比誰更早動起來。

Q2:導入系統的成本會不會太高?

導入成本的確是企業最關心的議題,但要看長遠眼光。如果把數位轉型視為「投資」而非「支出」,你會發現它其實是幫企業止血、創造價值的過程。

筆者舉個例子:

某傳產工廠導入MES+WMS後,每年光是報廢與人為錯誤損失就減少超過150萬元,三年內回收整體導入成本。更重要的是,企業能即時掌握生產進度與庫存數據,決策效率明顯提升。

因此筆者建議企業可採分階段導入策略,先從痛點最大的環節(例如報工、排程或倉儲)開始,不必一次導完所有系統。

Q3:導入後多久能看到成效?

根據筆者過往輔導的經驗,一般來說:

- 短期(3–6個月):可看到基礎效率改善,如報工自動化、資料即時化、人力節省。

- 中期(6–12個月):開始反映在生產指標上,如稼動率提升、週期縮短、庫存下降。

- 長期(1年以上):進入策略層面,如決策加速、客戶滿意度提升、組織協同文化成形。

筆者形容,數位轉型就像健身,前三個月你會覺得很累、看不到肌肉,但撐過半年,你會發現整體體能完全不同。轉型成效是漸進式的,不是按下開關就會亮。

Q4:如果員工不配合怎麼辦?

這個問題幾乎每個老闆都問過。筆者可以很坦白地說:人,是數位轉型最大的挑戰。

許多員工會抗拒新系統,因為害怕麻煩、害怕被取代。但成功的關鍵在於「溝通」與「參與」。

筆者建議:

- 讓員工參與決策:在導入前就邀請現場人員提供意見,讓他們覺得這是「自己的系統」。

- 舉辦教育訓練:手把手教操作,降低使用門檻。

- 用成果說話:讓員工看到系統如何幫他們省下時間、減少加班。

當員工感受到好處,他們自然會從抗拒者變成推動者。

Q5:MES、APS、WMS要同時導入嗎?

不一定!筆者建議先依據企業現況與痛點分階段導入。若現場資訊不透明,就先從MES開始;若排程混亂、交期不準,就從APS起步;若庫存錯亂、撿料效率低,就先導WMS。

三套系統的關係,就像「心臟、腦袋與血管」:

- MES讓生產現場即時跳動;

- APS讓整體思考更有邏輯;

- WMS讓物料流通順暢。

最理想的狀態,是三者最終整合成一個數據生態圈。但初期不必一步到位,只要每一步都往智慧化方向邁進,就已經在轉型的路上。

Q6:轉型會不會影響生產進度?

這也是很多企業猶豫的原因。筆者的建議是:「不要在旺季導入」。可以選擇淡季或部分產線先行試跑(Pilot Run),以降低影響風險。

實務上,若規劃得當、試點順利,導入系統的過程對生產的影響通常在可控範圍內。而一旦系統穩定運作後,生產效率往往能比導入前提升20%以上。

轉型短暫會痛,但不轉型會慢慢失血。這是許多成功轉型企業給筆者最深的回饋。

Q7:數位轉型成功後,下一步該做什麼?

數位化只是起點,智慧化才是終點。當MES、APS、WMS等系統穩定運作後,企業可逐步導入AI分析、數據預測、能源監控、數位孿生(Digital Twin)等技術。

筆者看過不少企業透過AI預測機台維修時間,避免突發停機;也有工廠利用IoT感測器監控能源使用,降低10%電費支出。

未來的趨勢製造業,不再只是「做產品」,而是「做數據」。你越早掌握數據,就越能提前掌握市場。

製造業數位轉型專家「鼎華智能」

製造業數位轉型專家「鼎華智能」是一家深耕智慧工廠與系統整合的技術顧問團隊,專注協助台灣製造業導入 MES 製造執行系統、APS 高階排程系統、WMS 智慧倉儲管理、設備資料採集(DAQ)以及 OT/IT 串接整合等方案。

憑藉多年工廠現場流程診斷經驗,鼎華智能能依照產線特性客製化規劃,優化生產排程、降低庫存與呆料、提升良率與交期準確性,並打造跨系統透明化管理儀表板。從評估、導入、教育訓練到持續優化,鼎華智能完整陪伴工廠升級轉型,協助企業逐步走向智慧製造,強化國際競爭力,真正做到用數據驅動生產決策與營運效率。

如果有任何需要藉由智慧製造系統進行數位轉型的工廠,歡迎與鼎華智能聯繫詳細討論您的需求!