前言|數位轉型的成功路徑

在當前製造業的競爭環境中,「數位轉型」已不再是選項,而是生存關鍵。但許多企業往往投入大量資金導入系統,卻仍然失敗。關鍵原因不在技術,而在於高層支持不足、組織文化抗拒、需求模糊與治理機制缺失,讓專案難以落地。

另外,許多企業往往將焦點放在 ERP、MES、APS 等系統導入,或設備升級與技術更新,但忽略了轉型最核心的驅動力在「人」。根據 80/20 法則,數位轉型的成功 80% 取決於人、文化與管理行為,技術僅佔 20%。若沒有共識、動力與能力,即便工具再先進,也可能淪為表面工程。

本攻略以「人」為核心,結合鼎華智能的實務經驗,提出五大階段 Roadmap,並深入探討數位轉型的挑戰、陷阱與顧問角色,幫助製造業建立可持續的數位競爭力。

摘要

鼎華提出五大階段 Roadmap,並採用「小步快跑(Pilot First, Scale Later)」的策略,協助製造業破解這些挑戰,除了從「人、機、料、法、環」五大面向進行診斷,避免誤入「技術導入」陷阱。更是直接列出製造業在轉型時常陷入的七大陷阱。

我們將這些過去的經驗整理並分析,將這些行業內不能講的秘密整理出來給你,是為了協助製造業的朋友更清楚痛點與目標。然而,當你盤點完後,會發現問題往往會交織在一起,難以分析與決策。

所以作為系統服務商的我們,憑藉 產品經驗、行業 Know-how 與專案交付能力,透過售前調研、顧問輔導與嚴謹的專案治理,協助企業釐清痛點、建立共識、衡量 ROI,避開常見陷阱,確保轉型不只是一次專案,而是一條持續創造價值的長遠之路。

目錄

一. 數位轉型是什麼?

在製造業的數位轉型過程中,許多企業容易將焦點放在系統選型(ERP、MES、APS)、設備升級或技術導入上,卻忽略了最關鍵的因素,那就是「人」。根據 80/20 法則,轉型的成功有 80% 來自人、文化與管理行為,技術僅占 20%。因為無論工具多先進,如果人沒有共識、沒有能力、沒有動力去使用,轉型都會淪為表面工程。所以所謂的轉型,不僅是數位化,更是一次全面的組織結構調整。

我們將「人」做為核心來討論,提出五個階段性的 Roadmap,幫助製造業決策者快速理解數位轉型的步驟、目標與歸因,讓企業不僅知道該做什麼,更能避免誤入單純「技術導入」的陷阱。(若您仍不清楚什麼是數位轉型,可以參考:)

五個階段性的 Roadmap 分別為:

- 人的覺醒與組織文化轉型

這個階段的重點在於建立高層與員工對轉型的共同認知,推動開放、數據驅動的文化。唯有「人」願意改變,才能接受新流程、新技術,避免「系統有了但沒人用」的失敗,數位轉型不只是技術,更是文化養成,也是工業 4.0 的關鍵要素。

- 數位化(Digitization)

「目標」是透過不同的任務支撐,這些基礎的任務會影響著你前往目標的效率,例如把紙本、手動、分散的資料轉為數位檔案或結構化數據。工業4.0的第一步,透過數位化將資料整理,並持續到數據洞察作,能為後續數據應用奠基,減少資料遺漏與錯誤,提高基礎效率。

- 數位科技應用(Digital Tech Application)

將基礎任務完成後,你會發現仍有許多任務具備高複雜性,需要透過系統的導入,才能有效解決並減少成本,例如導入 ERP、MES、IoT、雲端等系統,讓資料能被收集、流動與共享。 系統導入後,能有效提升部門間協作效率,縮短決策時間,開始建立數據驅動的運營模式,並優化服務體驗,讓企業逐步建立數據洞察的能力。

- 數位優化(Digital Optimization)

到了這個階段,我們會將目標定在「用數據驅動決策」,透過數據分析、系統和 AI 等技術進行流程改善,將營運數據化、透明化,建立數據驅動邏輯,是組織結構能否持續進化的基礎。讓決策不再依賴經驗或直覺,而是依據數據洞察來驗證,不斷優化資源配置與績效,展現數位轉型的價值。

- 商業模式創新(Business Model Innovation)

傳統製造業處於「被動」的狀態,無論是接單製造或是異常處理,往往都是等著發生我們才能解決。在資訊變動快速的社會,這樣「被動」的狀態往往讓我們也面臨著被淘汰的風險,例如中美貿易戰的影響,許多製造業的員工都被放無薪假。

而如今我們在數據與技術的基礎上,延伸出新的商業模式,如數據服務、平台經濟或智能製造解決方案,都是我們過去那些成功案例要傳達的核心價值,所以數位轉型不只是提升效率,而是轉變企業定位,開拓新市場與收入來源。

所以,怎麼看數位轉型都不是單一技術專案或短期效益,而是一場以「人」為起點的系統性變革,具備長尾效應的價值。從人的覺醒開始,才能真正驅動數位化、應用科技、優化流程,最終走向商業模式創新。唯有把「人」放在最高優先,才能確保轉型的路徑不是短期專案,而是一條持續為企業創造價值的長遠之路。

二. 誰需要做數位轉型

數位轉型不是一夜之間的改造,而是一步步從數位化、優化到全面轉型的過程。對製造業來說,與其急著找解決系統,不妨先問問看自己,員工準備好了嗎?設備停機原因能不能追蹤?庫存是不是透明?品質異常能不能快速找到原因等核心問題,當這些長久以來的基礎問題被釐清了,你的企業就已經踏出工業4.0最關鍵的一步。到時候再來談ERP、MES、APS 會變得更有方向感,投資效益(ROI)也更快看見。

- 先釐清問題,再選工具

我們過去整理了許多線上和線下的詢問議題,許多剛踏出數位轉型第一步的製造業公司,常常會陷入一個困境:到底要先導入 ERP? MES?還是 APS?大家問了很多問題,但卻始終抓不到核心。

事實上,這樣的迷惘很常見。因為 真正的問題並不是系統名稱,而是你當下遇到的痛點。如果還沒有釐清問題,就急著找系統解決,常常會花了錢卻得不到理想的效果。

國泰金控用一句話表達企業對工業 4.0 必須具備的核心態度:「數位轉型是企業利用數位技術來改善流程、企業文化,並創造價值,而不是單純買一套工具就能解決的事。」

所以你仍然無法判斷問題嗎?鼎華智能這裡整理了一張表格,幫助準備走向數位化的製造業,如果你也認同第一步不是選系統,而是先透過 人、機、料、法、環 五大面向來檢視自己目前的狀態,可以參考這張表。

- 數位化不是終點,而是起點

數位化(Digitalization)只是轉型的第一步,常見的有無紙化作業,經驗保存與分享,當這些基礎流程建立後,才能為後續發展得到足夠的支撐。鼎華智能認為,許多廠商將一套產品推廣給全球的客戶,但這些都只是在銷售套裝軟體,從我們的成功案例可以了解,真正的數位轉型是以客戶為中心,根據環境和使用者場景做調整,進一步的 IoT 資料應用和 AI 驅動決策等技術更是一條長遠的路,持續累積服務體驗,但這些都不是一天就能完成的,它是一條長遠的合作旅程。

因此,我們建議企業在 0–1 階段最重要的事情是「釐清當前的問題」,從人、機、料、法、環判斷問題的根本位置,並且建立數位化基礎,將問題和解決方式標準化,逐步解決、優化。將基礎打好後,我們再談你需要的是什麼系統,才能幫助你事半功倍。

- 打破迷思,先自我定位

我們經常和客戶交流時,心裡會一直默默地提醒自己「不要提到系統」,因為當我們把系統神話了,對客戶來說非常的不公平,因為我們是要協助客戶解決痛點,而不是為了銷售系統。在還沒有釐清底層痛點之前,銷售系統就好像還沒看清方向就決定買車,不但容易走偏,也未必能解決問題。

釐清問題後就知道要選什麼系統了嗎?先別急,我們第二步則是安排售前與您討論「你的目標在哪裡?」,在有限的資源下,我們主張以客戶目標為導向,並且定位和心痛點,補好根基,再決定合適的工具。這些根基並不困難,例如建立 SOP、收集 OEE、導入條碼等,一步一步慢慢推進,逐步優化流程。過去轉型好像高不可攀的夢想,現在我們可以一起合作,建立轉型習慣與信心,讓你感受到「以客戶為中心」的數位轉型是怎麼做到的,這樣的成效又是如何回應趨勢與信任基礎。

- 售前訪查來幫助您

即時看完了「人、機、料、法、還」檢測表,很多製造業的朋友仍會覺得….我們好像每一項都有問題,「從哪開始?」又成了一個核心問題。這其實是一個很正常的現象,因為對於 0-1 階段的客戶,你會發現問題往往會交織在一起,難以靠內部去拆解,因此,我們首要第一步,就是安排售前顧問前往現場調研。

這並不是為了馬上推銷系統,而是幫助客戶定義真正的核心問題,核心問題不會是透過電話或 Email,更不是根據我們過去的經驗就能下定論,因為數位轉型涵蓋三大面向,分別是流程轉型(Process Transformation)、商業模式轉型(Business Model Transformation)和組織文化轉型(Organizational & Cultural Transformation),必須從現場流程、資訊系統到管理模式,與你共同找出目前最大的瓶頸。

我們將「瓶頸」分為兩種,一種需要透過數位化改善,一種要等基礎打穩後再優化,售前能夠協助你判斷合適的切入點與順序,避免錯誤投資或浪費資源,清楚診斷後,才能對症下藥,真正改善企業營運。

- 顧問有效將專案交付

售前的角色,重點在於協助企業釐清需求、盤點現況,並提出初步建議。然而,售前多著重於前期探索,能幫助企業找到方向,卻不一定能完整解決後續的複雜挑戰。顧問則是更進一步的角色,他們不只定義問題、優化組織結構,更要帶領企業解決問題,陪伴組織在轉型的不同階段落地實踐。

數位轉型專案的交付,常會遇到許多挑戰,常見的有員工對新系統的抗拒、跨部門協作不足、需求不斷變動、低估隱藏成本,甚至不同產業Know-how的差異導致方案難以複製。這些挑戰往往不是技術不足,而是人與流程未能對齊,造成專案延遲、成本超支,甚至失敗收場。

所以顧問的價值在於 整合經驗、方法論與跨產業Know-how,幫助企業避開常見陷阱。他們會在售前階段未能完全看清的風險中,提供進一步的解方,例如:建立轉型共識、設計變革管理機制、逐步導入技術並驗證ROI。同時,顧問會站在企業的角度,把專案治理、人員賦能與流程優化放在首位,確保轉型不是一次性的專案,而是能持續創造價值的改變。顧問的存在,讓轉型從「方向正確」走向「確實落地」。

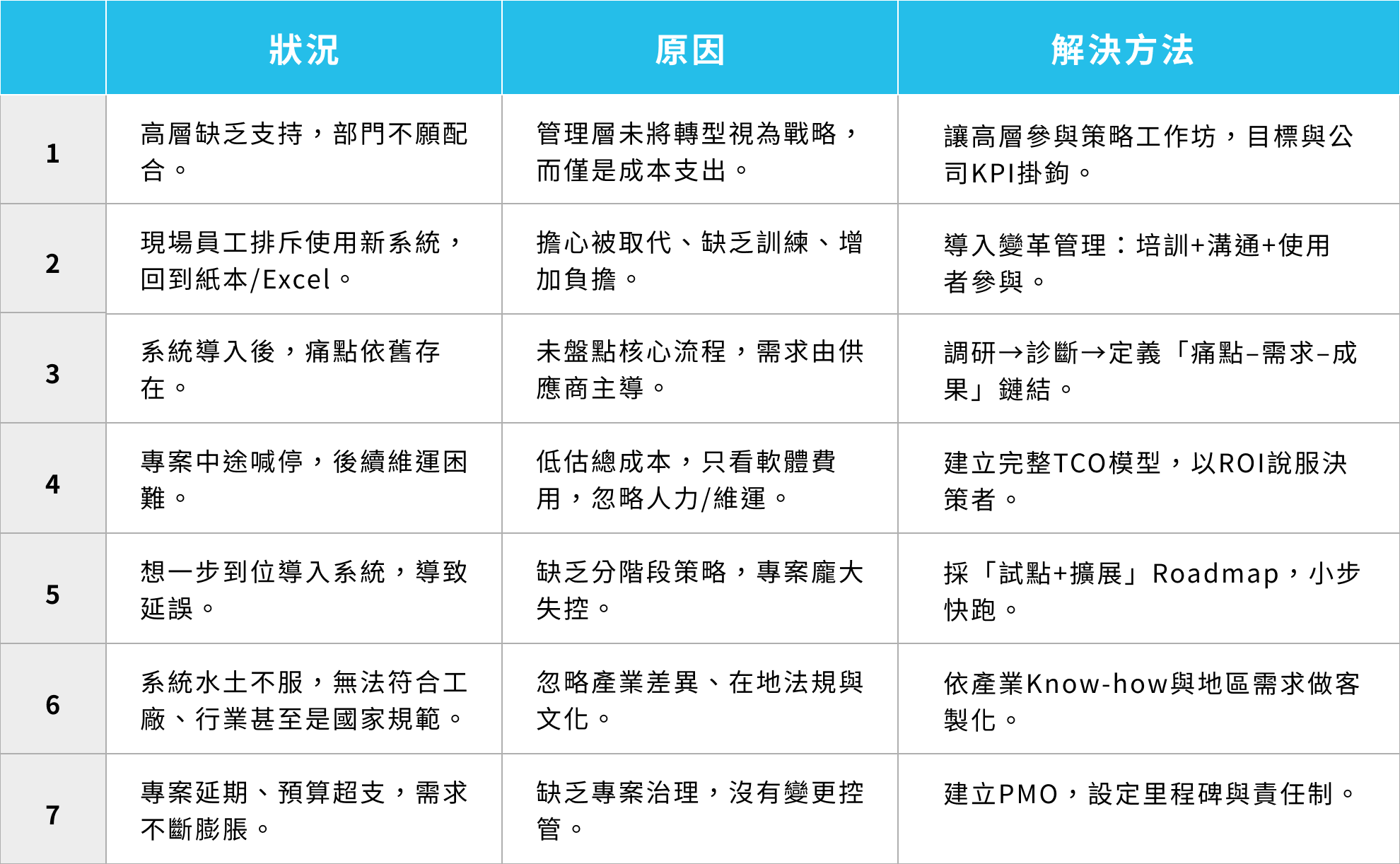

三. 數位轉型七大陷阱

這是一個系統商都不會告訴你的秘密,就是製造業的數位轉型專案,失敗案例遠比成功多。我們發現許多客戶來找我們,是因為他們選擇系統大廠,花了許多預算後才發現轉型失敗,常見問題不在於技術不足,而是策略、組織與執行的偏差,以及企業缺乏數據洞察的能力。

上述有提到,每一間製造業的環境、行業和區域文化皆不同,特別是在工業 4.0 浪潮下,這些挑戰更容易被放大,若沒有足夠的經驗和深入調研的能力,失敗的機率非常高,我們也將過去常見的失敗原因整理出來,協助企業檢視自身情況,提早避險,提升轉型成功率。

以下整理出七大常見失敗原因,並從「狀況」、「原因」、「解決方法」三個層次說明,協助企業檢視自身情況,提早避險,提升轉型成功率。

- 缺乏高層支持與共識

「成功 vs 失敗的數位轉型案例比較」指出,成功的企業高階主管主動參與決策,而失敗的組織則把專案完全交給 PMO 操作,儘管許多客戶會因為高層的關係,決定要做數位轉型,但你有沒有想過,主管態度變來變去,可能也會讓你難以做事。這也是為什麼我們常用成功案例來提醒客戶,高層帶領是數位轉型能否落地的關鍵。

這是一個常見的現象,有時候是因為連主管都不曉得自己要什麼,有時候來自於不理解數位轉型和公司競爭力之間的關聯,自然而然就將它視為成本支出。當高層指派時都有可能遇到這個問題,更別說專案是由中階主管或 IT 部門推動。

我們的作法,最簡單也最霸道,就是邀請所有人一同參與策略工作訪,讓每個人了解數位轉型的目標和做法,結合公司的願景,當高層理解,每件事也能和 KPI 掛勾時,資源就能夠有效運用,部門間配合度自然也能提高,以數據驅動管理,也能逐步轉化成新的服務體驗。

- 忽略「人」的因素

BCG 和微軟的研究顯示:在重視企業文化的組織中,有 90% 能夠達成突破性表現;相對地,在忽略文化的企業中,僅 17% 能成功。這強調了文化的重要性。確實,根據鼎華過去的經驗,在轉型的過程中,最大的阻力往往來自於人,而非技術。儘管系統上線快速,但現場人員排斥使用,經常讓流程回到紙本或 Excel 時代,或是資訊孤島,部門各自為政。

這來自於我們最擔心的事,那就是被取代,當系統取代了一些工作內容,加上員工缺乏訓練,認為新系統的使用是增加負擔,就容易發生「被動」使用的狀況。此時,企業應該專注於建立高階主管的共識,確定全公司的轉型願景與目標,並向下傳達清晰的方向,並且加強培訓,促進溝通管道,讓員工共同參與流程設計,數據驅動溝通,正是工業 4.0 的精神,後續的系統導入和流程優化才能真正落地,減少內部阻力,確保轉型之路走得更順暢。

- 缺乏明確的需求與目標

我們發現,許多系統大廠在將整個系統討入後,客戶具備了許多解決問題的工具,但實際上,工廠的痛點依據存在。這是因為一個系統涵蓋了非常多的模組,在為盤點核心流程的情況下,企業內部的痛點未能被優先解決。這就像小孩不會吃飯,你如果只是提供美味的食物給他,卻忽略了他根本不會用筷子,僅管美味的食物擺在眼前,但每一口都是如此的困難。

所以這就是為什麼售前的角色相當重要,售前調研不是一次性,而是在不同階段針對場景、流程進行診斷,明確定義痛點、需求和成果指標,才判斷要用什麼模組解決,而不是將系統整個塞給你。透過成功案例的比較,我們能清楚看到,哪些企業懂得把數據洞察用在需求分析,最終讓數位轉型取得長遠的競爭優勢。

- 預算與資源規劃不足

所謂的預算和資源,是針對特定時期的預計收支計畫,目的是資源的規劃、協調與控制,以達成預設的目標。許多客戶在初期規劃好了,與系統服務商確認好了,但我們仍然會碰到許多導入失敗的客戶,回頭請我們協助分析。

那是因為許多系統服務商請的是代理商來協助您,若代理商的售前經驗不足,就有可能低估了導入總成本(TCO)。售前評估不能只看客戶預算和系統費用之間的關係,而忽略了人力、訓練和維運,售前要有能力與客戶建立完整的成本效益模型,並用 ROI 分析達成彼此之間的共識。

- 缺乏分階段推動策略

太多客戶想要一步到位啦~你可能無法想像,數位轉型的導入涵蓋許多面向,包含系統大小、組織狀況、工廠規模以及行業變化等等,如果每一個節點都要一步到位,導入時間就會過長,等到導完的那天,現場需求早就變動了。

我們更建議客戶採取「試點」再「擴展」的小步快跑(Pilot First, Scale Later)方式,避免專案過於龐大而失控,好的 Roadmap 能夠清楚每個階段要完成的里程碑,也能確保每項模組能快速驗證,實現小步快跑(Pilot First, Scale Later)的策略。

- 忽略產業與區域差異

許多客戶會希望借鑒其他同類型廠商的成功案例,但未經過調研分析,直接套用其他產業的系統方案,會讓自家工廠致水土不服。

不同製造業流程差異大,加上規模、政策和法規的不同,都會直接或間接的的影響方案的導入。一個好的數位轉型,必須依照產業 Knowhow與工廠規模做客製化評估,一個有效的數位轉型,更是要依照在地法規,以及產業競爭比較來給予優化建議。

- 專案管理與變更控管不足

為什麼鼎華在顧問的培訓花了這麼多資源,因為一個好的顧問,能夠協助顧問避免專案延期、預算超支,當需求不斷變動,有經驗的顧問能夠協助你避免失敗收場。

我們發現許多客戶用過國際大廠的系統後,回頭找上鼎華協助,多數原因出在這些大廠指定經銷商卻沒有做充分的訓練機制,更別說每個國家文化和組織文化都不同,當這些專案缺乏治理機制、需求沒有範圍管控或是部門不斷增加需求的情況下,就有可能讓數位轉型難以成功。

鼎華的作法,是建立專案管理辦公室(PMO),當需求頻繁變更時,我們仍然可以嚴格管理,並設定里程碑與責任制。

我們也建立了一張表提供給您檢視

疑~這些是可以公開的資訊嗎?小編確實冒著被殺頭的風險把這個行業問題告訴大家,其實沒有別的,只是鼎華始終站在客戶的角度出發,儘管我們知道可能會被相關廠商拿去使用,但我們仍然願意分享。與其讓更多企業在數位轉型的過程中跌倒,我們更希望能幫助客戶提前避險、掌握成功關鍵。唯有客戶真的成功,我們所提供的價值才算完整。

四. 售前調研的四大課題

我們看過許多客戶選擇自行找出痛點,這確實是一個非常直覺的決策,畢竟自己的工廠有誰會比自己了解呢?但就如上述所提到的,內部的核心問題往往會交織在一起,透過自己多年的經驗分析、判斷如果能有效解決,那這些問題又是如何存在這麼久的呢?

另外,轉型不只是解決企業內部的問題,外部產業趨勢和地區環境條件也是關鍵,若只是解決內部問題而無法符合產業特性或區域情境,那麼數位轉型的成果只是治標而不是治本,因此,售前調研從來都不額外的負擔,而是「一個幫助我避免失敗的保險」。

- 技術與架構選擇

在現場調研中,我們會先了解企業現有的基礎架構,企業內部的資料要放在雲端還是地端?是否已有 ERP 或 MES 系統?物聯網感測與自動化設備是否能支撐後續應用?這些都是影響轉型藍圖的重要基礎。唯有釐清現狀,才能避免「重複投資」或「系統不相容」的問題。

- 投資與效益衡量

數位轉型不是單純的花費,而是一種投資。售前會協助客戶評估預算,並且判斷導入的效益(ROI)是否符合期待。例如,這筆錢是否能降低報廢率?能否縮短交期?能否讓產能利用率提高?唯有將效益與投入做清楚對比,才知道這筆錢值不值得花。

- 風險與目標界定

即使有明確的系統選擇與投資規劃,企業仍需面對轉型風險。根據我們過去的經驗,常見的風險包括內部人員抗拒、導入時間過長、產線運作中斷、甚至投資回收不如預期。因此,在調研過程中,售前會幫助客戶界定「最重要的轉型目標」,例如降低成本、提升品質、或強化供應鏈韌性,確保整個專案的導入方向明確,並在風險發生前就有因應策略。

- 行業與區域的差異

不同製造業有不同的 Knowhow,例如半導體產業關注良率極致化,汽車產業強調供應鏈整合,傳統五金或塑膠產業則更注重成本控制與交期。在售前調研中,會根據行業特性來設計方案,避免照搬模式。 此外,區域與文化差異也是不可忽視的。例如先進國家已經進入 AI 與智慧工廠的導入階段,而新興市場可能還停留在數位化或 ERP 的初期。不同國家的勞動力結構、法規要求與文化思維,都會影響數位轉型的進度與方法。這些差異如果事前沒有考慮清楚,專案落地時就可能遭遇巨大阻力。

五. 顧問避險的核心價值

從數位轉型的七大陷阱中,我們在統計關鍵因素時,發現過往數位轉型失敗的客戶找我們的數量居高不下。更進一步分析,我們發現原因往往不是技術不足,而是方向錯誤、規劃不清與組織準備不足。這時候,顧問的角色不是單純的系統導入,而是「協助企業避險」,確保轉型走在正確的路上。

鼎華智能的顧問依照行業、系統和價值做分類,根據客戶需求安排對的人前往,當對的人進廠了,你會發現轉型溝通是一種「幫助工作更輕鬆」的是,而不是「增加負擔」。無論是納入「變革管理(Change Management)」計畫,還是建立「清晰的成功指標(KPI)」與「可落地的里程碑」都是成功轉型的關鍵因素,能夠避免「低估後續投入」導致中途爛尾,讓專案能「按計劃推進」,而不是一路拖延。

鼎華顧問具備三個核心價值:

- 釐清方向,建立共識

我們過去在服務一家工業零組件的製造商導入數位化,OEE 目標 +10 個百分點、單位成本 -30%;但要複製到多據點時卡關。進一步分析,發現目標缺乏由上而下的願景和價值假設,導致「技術先行、價值缺位」與「各做各的試點」,最終無法規模化,這正是對焦到 麥肯錫(McKinsey)所 指出 70% 轉型失敗的原因,關鍵在缺乏整體性與組織動員。

因此,鼎華顧問在規劃價值藍圖時,會以財務與營運指標(如良率、換線時間、OEE)定義,並且將痛點、指標和財務影響建立鏈結,這不是一次性的輔導,而是長期性的試點,透過試點、擴點、佈網的方式,設立里程碑和停損點。

並且我們經常強調避免等到「完美架構」才上線,透過小步快跑(Pilot First, Scale Later),建立「最小可行架構」,再逐步優化,這樣的做法與麥肯錫(McKinsey)的脫離試點地獄三原則如出一轍。

- 聚焦「人」與文化

麥肯錫(McKinsey)也曾提到過,72% 失敗的轉型,把員工抗拒或管理行為列為主要障礙。這也是為什麼說數位轉型的成功始終都來自「人」,若是只談系統不處理人,那身為系統服務商的我們,就應該把資源放在研發團隊就好,致力做出最好的產品。

但事實上並非如此,當客戶家的工廠人員角色被更動、負擔被感知、能力不匹配,現場自然抗拒;若是再加上管理階乘為示範或授權,組織更難動起來。這也是為什麼鼎華除了將資源投入在研發以外,更投入許多資源在售前和顧問人員。

好的顧問,能夠分析利害關係人(Stakeholder),建立訊息地圖和雙方溝通管道,當彼此之間在對的節奏上,能力培養、機制設計便不再困難,並能夠讓一線同仁參與流程重塑與介面評測,降低專案落地的阻。

- 規劃資源,降低風險

「將每一個投入資源做最有效的運用」是鼎華的目標,我們服務許多中小型到中大型製造業客戶,最擔心的便是資源無法有效運用,無論是PMI(Pulse of the Profession)過去提出的專案績效不佳平均浪費投資 9.9%~11.4%,或是約 31% 專案無法達標,43% 超支。還是WEF「燈塔工廠」展示以治理與規模化落地 AI/自動化後,新產品交期 -50%、缺陷 -54%的問題,都是我們應該要避免再次發生的狀況。

你可能會覺得哪有可能會發生,或是認為會失敗都是系統服務商的問題,但實際上,這些狀況發生的根本原因,是因為沒有專案管理辦公室(PMO)治理與 TCO(Total Cost of Ownership)和導入效益(ROI) 框架,容易範疇膨脹、試點停滯、資金配置失衡,造成「投了錢卻換不到產出」。

而這些都是需要我們彼此一起努力的,若是雙方僅有一邊單一執行,則無法讓資源有效運用。因此,我們的共同目標有三個:

- 同時建立治理方式和關卡的設置,讓專案浪費降低,提升如期/如預算完工機率。

- 規模化,降低開發和維護的成本,建立跨點複製的速度提升。

- 讓常見的交期、缺陷問題,能夠被審計。

六. 為什麼選擇鼎華?

總結以上的內容,我們強調在製造業的數位轉型過程中,許多企業面臨的最大挑戰,不在於該選擇哪一套系統,而是在於如何釐清問題、定義目標,並找到一條適合自己的路徑。我們在與客戶合作的經驗中發現,失敗的轉型案例往往並非因為技術不足,而是因為缺乏完整的規劃與跨部門協作。

因此,我們所分享的所有內容,並不是為了推銷產品,而是希望幫助產業真正理解:經驗決定轉型能否成功。鼎華的價值不僅僅來自於提供系統,更來自於三大面向的累積:

產品經驗 – 工具只是手段

鼎華專注在MES、APS、IoT、QMS 等數位工具,但從不把系統當作唯一解答。關鍵在於根據企業的現況、痛點與優先順序,選擇正確的工具並發揮最大效益。

行業經驗 – 理解 Know-how 的差異

不同產業有不同的生產邏輯與轉型挑戰。我們專注在半導體、封裝測試、PCB、設備組裝、汽配、電子組裝等行業,累積 30 年的行業 Know-how,能夠提出符合產業特性的策略,而不是套用單一標準方案。

交付經驗 – 避開失敗的陷阱

我們深知數位轉型常見的七大陷阱:缺乏高層支持、員工抗拒、需求模糊、低估成本、一次想做太多、忽略產業差異、專案治理不足。憑藉專案交付經驗,我們能在初期售前調研中協助企業定義需求、規劃步驟、評估ROI,讓轉型可控而非賭博。

我們相信,數位轉型的核心是「人」。80%的成功來自人的覺醒與文化轉型,只有20%來自技術與系統。即使這些經驗可能被競爭對手借用,我們依然選擇公開分享,因為我們堅持站在客戶角度,幫助產業避開風險、少走彎路。唯有客戶真正成功,數位轉型才會持續創造價值,而這也是我們存在的意義。