前言|當經驗流失、AI接手,誰還在思考?

在智慧製造浪潮下,企業紛紛導入AI、自動化與資料平台,試圖讓生產更快、更穩、更精準。但當你將決策權越來越交到系統手上,那些原本藏在老師傅腦中、現場微調的經驗與判斷,還能被留下來嗎?

過去,工廠的智慧來自於人;如今,思考正逐漸被模型接管,企業的應變力也面臨一場新的考驗。AI 可以提升效率、預測風險、優化流程,卻無法自行學會那些未被明說、無法量化的「隱性知識(Tacit Knowledge)」。如果企業沒有意識到這一點,便容易誤以為轉型完成,實則喪失了面對變化的判斷力。

鼎華智能從系統導入現場的第一線出發,提出一套讓 AI 不只成為工具,而能成為共創決策夥伴的實踐方法「守、破、離」。這不只是導入流程的階段劃分,更是一種讓經驗、知識與AI協作共進的思維框架。

摘要

從經驗流失到認知資本:AI導入的真正課題

本文以製造業轉型中的結構性問題為出發點,指出當前普遍推行的三部曲「自動化」、「數據平台」與「數位教育」,雖然為企業建立了智慧製造的基礎架構,但卻常忽略了對「隱性知識」的數位封裝與傳承,造成經驗流失,且 AI 系統無法承接關鍵判斷力。

我們從 AI 接手越多工作、思考開始被外包的狀況探討,描述組織將面臨「認知債務」與「認知失憶」的風險,當決策失去可追溯性、學習能力停滯、面對變局時,便無法快速修正。為回應這一挑戰,鼎華提出「守破離」方法論:

- 守:從現場知識出發,透過刻意練習式導入,讓 AI 學會人類的經驗。

- 破:建立人機對話機制,鼓勵現場人員質疑與修正 AI 判斷。

- 離:發展複合智能架構,讓 AI 成為認知系統的一部分,放大人的思考空間而非替代其主體性。

文章最後強調,企業若要真正擁有穩定的應變力與持續演化的競爭優勢,不能只追求流程效率,而必須建立一套能讓知識轉化為智慧資本的系統。當人會離開,工廠會變動,唯有經驗與主體性能真正被傳承,才是智慧工廠價值的根本。

目錄

一. 經驗正在消失,製造業的隱性知識危機

老師傅不照SOP,卻更準確:隱性知識的價值

在台灣許多製造現場,一句話常常揭示問題本質:「老李沒來,這機台就搞不定了。」無論是精密加工、塑膠射出還是半導體封裝,老師傅們常憑著多年累積的觸感、聲音判斷與經驗判斷,快速解決系統難以預測的異常狀況。他們不見得照著SOP走,但往往能更有效率地達成結果,這正是所謂的「隱性知識(Tacit Knowledge)」,存在於腦袋與雙手之間,卻難以透過報表或教科書傳承。

這類經驗是從實務累計而來的知識,是企業最真實的認知資本,卻也是最脆弱的資產。當年輕人對製造業興趣日減、勞動現場缺工問題加劇,這些經驗的斷裂已不只是人才的問題,而是整個產線「思考主導權」的轉移危機。CSRone 觀察指出:「未來的工廠必須『以人為本』,重視人的價值與職場尊嚴。」然而,在AI快速導入、自動化加速的同時,我們卻往往忽略了人腦思考的退場,正悄悄形成「大腦外包」與「認知卸載」的沉默風險。

過去的製造現場靠的是「分散智能(Distributed Cognition)」,說明「認知活動」並非侷限於個體大腦內部,而是一群人為了彼此補位,散布於人與人造物、語言、環境與社會互動之中,共同處理變化的過程。而今,AI 並非單純的「外包物接收者」,而是成為「認知系統」的一部分,決策集中於 AI 模型與自動流程的情況下,這些靈活應變的空間,正在逐步消失,而我們要關注的,並非老師傅退休議題或勞動缺工,而是經驗不該跟著消失。

傳承困境不是「沒人教」,而是「沒人接」

但現在的問題不只是「老師傅快退休」,更是「沒人想接班」。根據麥肯錫報告,年輕世代對製造業興趣逐年下滑,即使高薪也難招募,企業面臨的不只是缺工,而是連經驗都沒機會傳下去的困境。以往至少還有時間訓練、磨練、口耳相傳,現在則連人都找不到,更遑論傳承。

如果我們往下思考,更深層的問題是,這些經驗如果沒有機會被記錄與轉化,最終將直接消失。比起熟悉系統操作或讀懂儀表板,老師傅真正的價值在於他們擁有「未形成語言的知識」,例如感受到機台晃動頻率異常、聞到氣味判斷混料失準,這些都是系統無法辨識卻攸關生產穩定的關鍵訊號。這些訊號若無人能辨、無 AI 能學,智慧工廠就會成為無感的流程工廠。

當我們一味追求自動化與效率的時候,是否也應該反問自己:「我們有好好設計讓知識留下來的機制嗎?還是讓這場技術接班,只剩下按下 AI 的那顆按鈕?」

經驗傳承的危機,其實早已被國際顧問公司與產業觀察者提出警告。根據麥肯錫報告指出,製造業若想迎向第四次工業革命,就必須重新定義人力資源的角色。人力資源不再只是成本控制,而是長期投資。人才不該只是執行指令的齒輪,而應是參與技術、流程與決策設計的合作夥伴。這也是他們強調的「以人為本」管理思維。

認知與人力的雙重落差:技術往前,人卻還在原地

在麥肯錫的調查中,我們也發現許多工廠即使完成數位轉型,在 AI 與自動化上有明顯成效,卻仍因「缺乏人才穩定性」與「技能落差」導致無法持續優化。尤其年輕世代不願投身傳統產業,對工廠仍停留在「骯髒、辛苦、過時」的印象,這種結構性的認知落差,正讓製造業陷入一種雙重矛盾:技術領先了,但人力思維卻還在原地打轉。

其實,根本的問題在於,企業全力投入AI與自動化的同時,是否同步建立了能讓人參與、理解、甚至主導 AI 決策的機制?「以人為本」不是把重心從人轉向 AI,而是讓 AI 成為協作工具、成為讓「經驗與智慧得以延伸」的媒介。否則,轉型只會讓現場變成按流程走的人與模型互動的倉儲中心,而不是一個能活化認知資本與人才潛力的韌性組織。

根據鼎華觀察,在這 AI 崛起的三年,許多客戶其實不是「經驗無法數據化」,而是這些寶貴的現場智慧,還沒被好好封裝、轉譯與活化。在老師傅退休、人力斷層加劇的情況下,製造業面對的不只是產能的缺口,更是認知系統的空洞。相對的,當 AI 沒有賦予知識,就只是運算工具;沒有經驗的工廠,只剩下流程與反覆的輸入輸出。

當 AI 變聰明,我們還保有思考的主導權嗎?

主導權成了傳承的真正隱憂:不是有人不願教,而是產業未能建立一個讓經驗可被學習、可被擴散、可被修正的系統環境。而如今,在生成式AI、機器學習等工具大量進場的此刻,我們不得不思考另一個問題:當 AI 愈來愈聰明,我們是否只是把原本的隱性知識(Tacit Knowledge),換成了一個更難拆解的黑盒子?

事情總是一體兩面,幫許多企業已開始導入AI,但導入的結果,是讓我們更懂製造,還是更依賴系統?是放大人類的經驗,還是卸載思考主導權?這些問題,值得我們接著好好探討,也正是下一個轉折的起點。

二. 當 AI 進場,我們可以這樣做

當缺工成為常態、經驗逐漸斷層,AI 就成了製造業的關鍵解方。從視覺品檢、機台監控,到流程優化與智慧派工,越來越多工廠開始將 AI 導入日常營運流程中。這不是實驗室技術,而是實打實的轉型工具,日常的自動判讀影像、即時預警異常、優化參數組合、甚至用生成式 AI 快速整理報表,都是現場正在發生的事。

鼎華在這一波 AI 導入潮,已經超越了單點應用,開始滲透整個工廠營運流程。我們發現企業投入大量資源,建立資料平台、串接感測設備、導入機器學習模型,就是希望讓這些技術幫助人力節省時間、減少錯誤、提升良率,也彌補資深人員不足的風險。而我們協助企業讓 AI 不只是提升效率的工具,也被視為一種替代經驗的新可能。

從品檢、報表到排程,AI應用快速擴散

最常見的,是把AI放在品管第一線。傳統以人工肉眼判斷瑕疵的流程,如今多由 AI 視覺系統接手,利用深度學習模型即時辨識刮傷、破孔、偏位等問題,不僅提升良率,也縮短人員訓練時間。特別在3C、金屬加工、半導體等對精度要求高的產線,AI智慧品檢已成為導入優先順位最高的場域。

再來是報表自動生成與資料彙整。許多製造業過去需花費大量人力整理機台稼動、維護記錄、能耗數據等資訊,如今透過生成式 AI 結合 BI 工具,只要餵入資料結構與格式需求,系統就能自動輸出多版本報告、生成摘要,甚至用自然語言解釋異常趨勢。這不只是提升效率,更是讓第一線主管從報表輸入者變成決策分析者。

還有一種越來越普遍的應用,是在排程與製程參數優化中引入 AI 模型。例如在射出成型與SMT 等製程中,AI 根據歷史數據與即時變數,自動建議成型條件、派工順序,或依據交期與負載條件自動調整排程,協助工廠應對小量多樣、交期變動的挑戰。

這些應用在各產業中都已不罕見,甚至成為「做了找死,不做等死」的新常態。

AI 協助決策,但思考過程也正被外包

這些AI應用無疑大幅提升了製造現場的效率與穩定性,但同時,也讓一個新的問題逐漸浮出水面,那就是你真的清楚,這些流程背後是怎麼被決定的嗎?

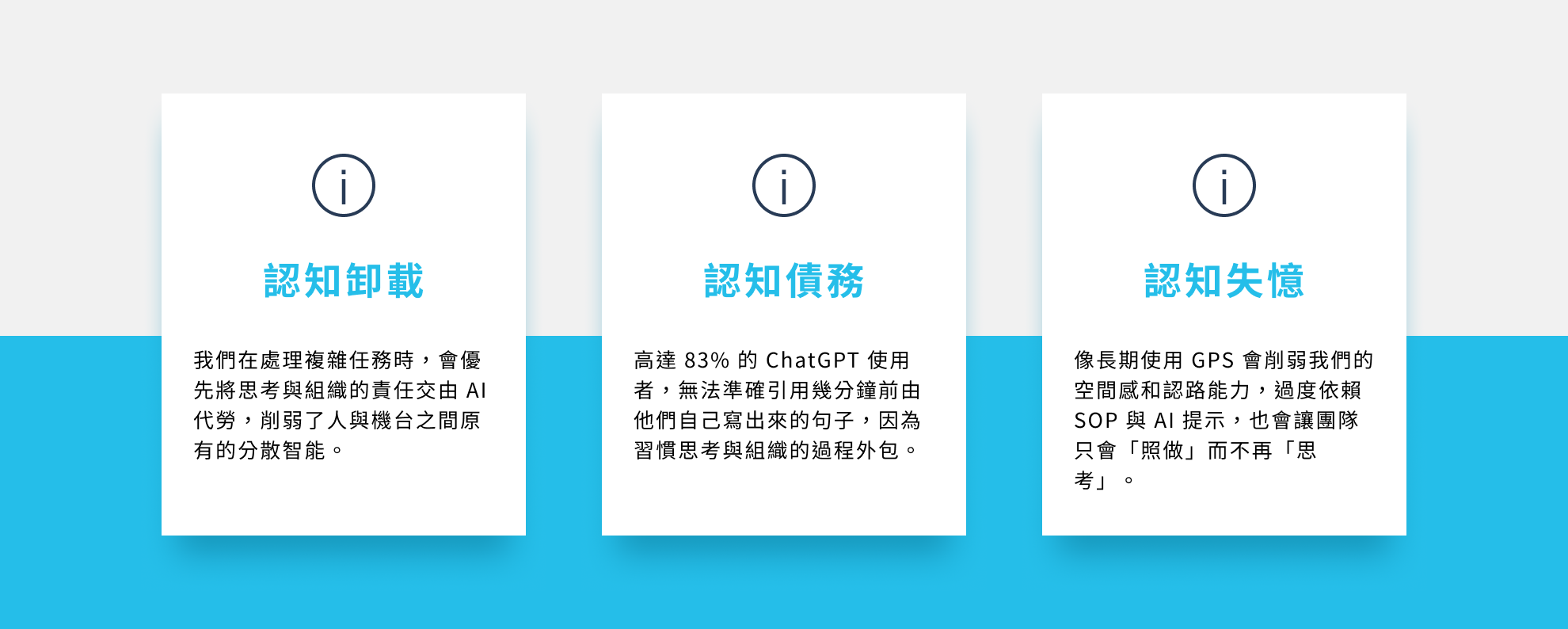

當 AI 變成工廠的「決策副駕駛」,現場人員從操作員轉為監看者,許多判斷開始被預設、被模型化,甚至被自動化執行。久而久之,團隊雖然運作得更快,卻也愈來愈不清楚「為什麼要這樣排」、「為什麼這樣做是對的」。這就是認知卸載(Cognitive Offloading)的副作用,指的是我們在處理複雜任務時,傾向把思考交出去了,卻沒有留下理解的軌跡,同時也削弱了大腦的實質參與度與認知活躍度。

當我們放下判斷力,AI 將改寫組織的學習邏輯

正如同導航系統讓許多人失去方向感,AI 的應用若缺乏人機對話與回饋機制,也可能造成人才的思考主導權逐步萎縮。AI 的確替我們省了很多時間,但也在不知不覺中,重塑了我們做決策的方式,甚至重寫了組織如何學習的邏輯。

當流程愈來愈精簡,經驗卻愈來愈稀薄,這場 AI 轉型的背後,其實是一場關於「誰來思考、誰該負責」的結構性變革。而企業若沒意識到這個過程,不但無法真正接住AI的價值,還可能在不遠的將來,發現組織的學習力與反應力已經默默流失。

三. 轉型三部曲:自動化、數據平台、人才教育

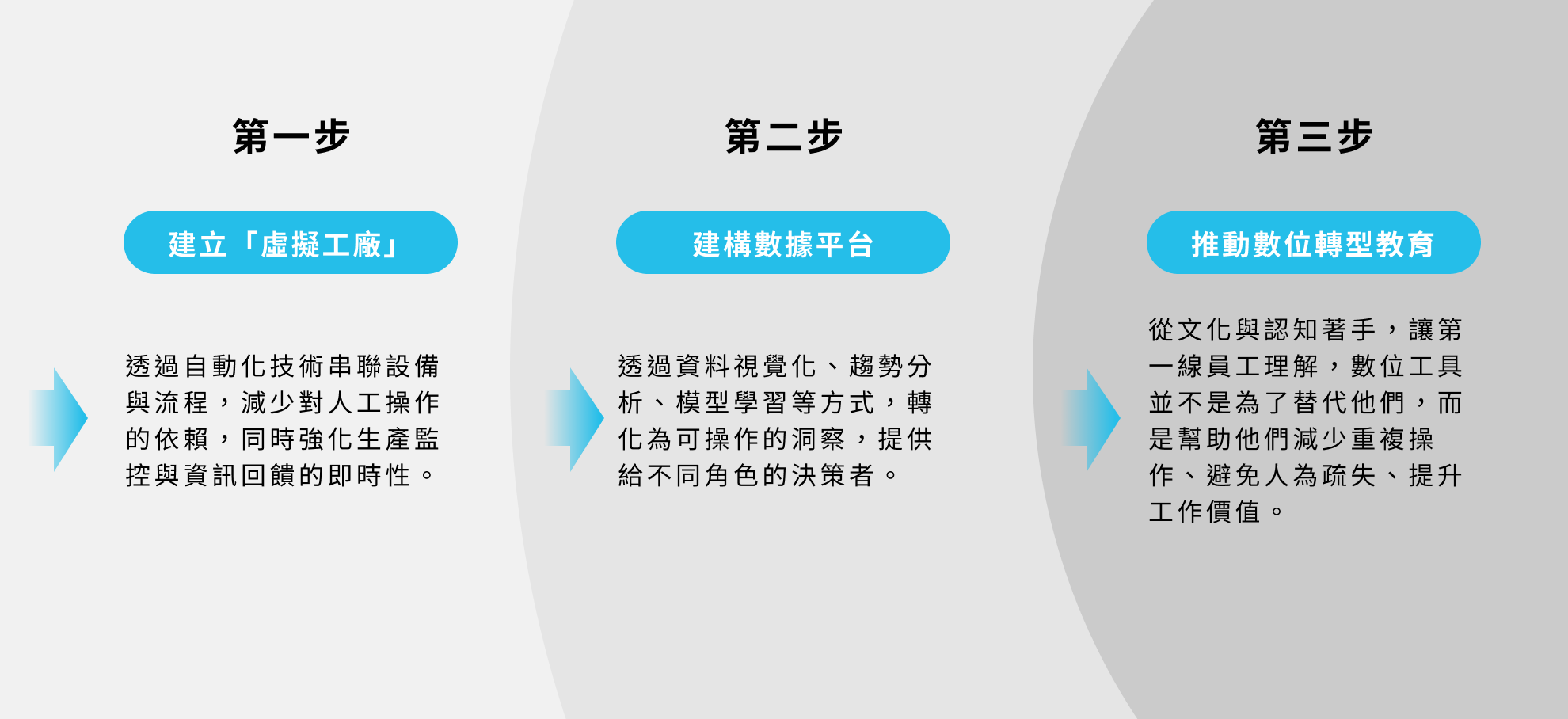

隨著智慧製造成為產業升級的共識,越來越多企業開始啟動有系統的轉型工程。這些行動大多從技術基礎建設著手,逐步擴展到流程優化與人才培訓,形成一種普遍被採納的轉型三部曲:導入自動化整合方案、建構數據與AI平台、推動基層數位教育。

第一步,從虛擬工廠管理開始,整合自動化現場的架構

在智慧製造導入的初期,我們會建議企業優先建立「虛擬工廠」,透過自動化技術串聯設備與流程,減少對人工操作的依賴,同時強化生產監控與資訊回饋的即時性。透過整合來統一製程與設備,還能有效記錄生產中關鍵參數的變化,作為日後優化的依據。

舉例來說,鼎華 iMES 智慧製造執行系統中,基礎模組的「設備配方管理」,就會搭配管理模組,根據不同產品的製造需求,自動呼叫對應的機台參數或生產邏輯,進一步避免人工誤操作,讓製程更加穩定可控。更重要的是,這類平台通常能將企業原本仰賴個別人員經驗的製造條件與判斷標準,轉化為可被重複調用的數位知識,讓現場經驗不再隨人流失,而是承載於系統流程中被保存與延伸。

此外,藉由整合感測裝置、遠端監控模組與設備通訊介面,管理者即便不在現場,也能即時掌握生產狀況、異常警訊與各項指標數據,提升了對營運掌控力的同時,也改善了過去「決策資訊延遲」的痛點。

第二步,建構數據平台,串接 AI 工具,讓現場知識變成可用資產

過去許多製造流程仰賴老師傅的經驗累積與口耳相傳,但隨著生產數據量的暴增與AI工具的普及,這些原本無法複製的知識,現在都能透過平台架構被系統性封裝與應用。企業可透過數據平台的建置,持續蒐集現場每一道製程、每一筆異常、每一次設備回報的細節資訊,來建立結構化資料池,作為後續決策的依據。

這些資料不再只是「記錄用」,而是透過資料視覺化、趨勢分析、模型學習等方式,轉化為可操作的洞察,提供給不同角色的決策者,例如:現場主管可用來判讀機況異常、工程單位可追蹤良率變異,管理階層則能透過 KPI 整合監控整體營運走向。

隨著AI工具越來越成熟,我們的許多客戶也開始導入現成或客製化的機器學習模組,用於良率預測、派工建議、能源調度等場景,將過去需要仰賴經驗判斷的流程轉化為演算法可學習的邏輯。而這些應用若能與資料平台緊密結合,不僅能提升生產效率,更有助於形成長期可累積的組織知識基礎。

第三步,推動基層數位轉型教育,讓系統成為協作而非取代

在推動智慧製造的過程中,我們輔導的客戶大多都曾遇到類似情況:基層員工或資深技術人員對新系統抱持保留態度,有人擔心自己多年累積的經驗會被系統取代,也有人對陌生的數位工具感到抗拒。這些心理障礙,往往才是轉型真正的隱形阻力。

因此,企業若想要讓智慧工廠不只是形式上的升級,更應從文化與認知著手,讓第一線員工理解,數位工具並不是為了替代他們,而是幫助他們減少重複操作、避免人為疏失、提升工作價值。

常見的作法包含:在系統導入初期,我們會安排顧問做實務導向的操作訓練,輔以案例演練與角色導向教學;或是透過視覺化儀表板、語言轉換介面等方式,降低跨世代與不同學習曲線之間的落差,讓各層級人員都能找到進入數位流程的切入點。

唯有當基層人員願意參與,並理解自身的經驗將成為系統的一部分,而非被取代的對象,數位轉型才能真正走得穩、擴得廣,進而轉化成一種全員參與的組織韌性。

完成三部曲,還是會存在的潛在盲點

從流程建置到資料平台,再到員工培訓,這三部曲的確為許多企業打開了通往智慧製造的大門,也逐漸形成了一套「看起來萬無一失」的標準解方。然而,這樣的轉型模式背後,其實還埋藏著一個經常被忽略的問題 ,那就是系統與工具的建置,真的有把經驗留下來嗎?

市場上許多產品的做法強調的是資料如何串接、流程如何自動、人員如何適應,但卻少有產品深入探討:「現場的判斷力、微調的邏輯、工藝的細節」,這些藏在老師傅腦袋裡的東西,要怎麼變成系統能理解、能學習、能傳承的知識?

換句話說,這三部曲確實建立了智慧製造的骨架與動能,卻也可能在無形中留下「經驗沒有被數位接住」的潛在空洞。如果企業沒有意識到這個斷層,可能在日後的系統升級或人才流動中,才會發現 AI 模型雖在,卻再也無法重現當初的品質或彈性,而這也正是接下來要面對的關鍵課題,若 AI 只是工具,那麼主導思考與判斷的角色,應該由誰來扮演?

四. AI不會犯錯,但你也不會思考了?

當 AI 開始接手判斷,我們是否也交出了思考?

當一切流程都自動化、數據都整合進系統、AI也能主動給出建議,我們確實邁向了一個更快、更準、更穩定的生產世界。但就在這些「看起來什麼都沒問題」的系統背後,一個更根本的轉變也悄悄發生了,那就是「思考」開始被外包。

前一段我們提到,轉型三部曲建構了智慧製造的骨架與節奏,但真正藏在老師傅手上、腦中的那部分,卻不一定能跟著一起被封裝進來。當 AI 接手越來越多「判斷性工作」,人就從參與者變成照單執行者、從經驗持有者變成流程的接受者。我們少了一層「為什麼這樣做」的反思,多了一層「我就是照系統建議做」的回應。

這就是所謂的大腦外包(Cognitive Outsourcing)現象。當系統愈來愈聰明,人反而愈來愈無需思考。長久下來,不只是技術的中斷,而是思考主導權的流失,當問題出現時,沒有人知道哪裡出錯;模型更新時,沒有人能說清楚為什麼結果變了;品質異常時,大家只會說「AI就是這樣跑的」。

從決策到學習,從經驗到知識,這場由 AI 主導的工作分工,也許提升了速度與穩定性,但若我們放棄對過程的掌握,那麼我們失去的,不只是經驗,而是組織的應變力本身。

1. 餵資料給 AI?還是與 AI 協作、持續修正?

在許多工廠裡,導入 AI 之後最常見的做法是:把歷史參數、良率紀錄一次性餵進模型,接著讓新人「照著 AI 做」,一如既往地在排程依建議、參數照配方、異常照提示。這是常見的認知卸載(cognitive offloading)現象,意指我們在處理複雜任務時,會優先將思考與組織的責任交由 AI 代勞,雖然這種 AI 替代 的思維雖能快速複製老師傅的設定,但同時也把學習曲線外包給系統,削弱了人與機台之間原有的分散智能。

當然,你也可以選擇另一條路,那就是把 AI 當成隨時可對話的助手:人持續反饋、模型持續調整,AI 延伸的角色得以成立,我們相信它不是標準答案,而是和現場一起進化。企業必須選擇:要一座只能「複印配方」的黑盒子,還是一個能「共同迭代」的知識引擎?

2. 當你把思考借給 AI,總要償還

當組織長期依賴模型而不再驗證背後假設,就會產生認知債務 (Cognitive Debt)。就在上禮拜麻省理工學院(MIT)最新的研究顯示,高達 83% 的 ChatGPT 使用者,無法準確引用幾分鐘前由他們自己寫出來的句子,因為習慣思考與組織的過程外包。而測試的三組中,只有靠自己大腦思考與寫作的「純大腦組」,只有 11% 的人遇到同樣的困難。

你可以想像 83% 和 11% 的差距有多大,再回頭檢視工廠內部,若是我們習慣用未來的認知能力,來換取眼前的短暫便利,那就可能遇到以下三點我們常見的狀況:

- 決策理由被隱藏,問題追溯困難

- 新需求無法自我調整,只能等待模型更新

- 員工因「大腦外包」失去主動提問的動機

這種債務和技術債一樣會累積利息,如果說長期使用 AI 的人和自主思考的人差距相當大,那麼越複雜的環境,模型與現實的差距也可想而知,最終可能在一次突發事件中爆雷,讓原本依賴 AI 的流程全面停擺。

3. 當導航壞了,我們連方向感都丟了

更隱蔽的副作用是 認知失憶 (Cognitive Amnesia),就像長期使用 GPS 會削弱我們的空間感和認路能力;同理,過度依賴 SOP 與 AI 提示,也會讓團隊只會「照做」而不再「思考」。一旦模型失準或情境超出訓練範圍,現場人員就像拔掉導航後突然迷路的駕駛,對機台、物料甚至整條產線失去直覺判斷力。當分散在每個人的微小經驗被 AI 吞噬,組織便失去了最關鍵的韌性:在不確定中即時修正的能力。

所以你導入的 AI,是夥伴,還是替代品?

當流程與反饋愈來愈依賴 AI,知識的形成也逐漸由系統主導,而非組織內的成員。說到底,你是讓AI來輔助現場?還是你把整個現場交給了AI?這不只是操作習慣的選擇,而是組織如何看待「學習」、「責任」與「主體性」的關鍵分歧。

若我們選擇讓 AI 成為替代品,它就會逐漸接手人原本的判斷,讓經驗變成資料、直覺變成模型、反思變成預設。而長期下來,組織會累積認知債務、失去應變力、甚至連自己當初為何這樣做都記不得。相對地,一旦 AI 出錯,我們也將無能為力。

那如果我們選擇讓 AI 成為夥伴呢?這就表示它必須與人共同演化,接受反饋、容許修正、協助我們學得更快、判得更準。而它的價值便不是取代人的思考,而是延伸人的能力。

也因此,下一步的關鍵並非考慮「導入 AI 與否」,而在於「如何建立一套能讓經驗與AI共存共進的方法論。」我們稱這個方法為:「守、破、離」,透過這方法,讓 AI 真正接住經驗、強化認知、並成為值得信賴的決策夥伴。

五. 鼎華的差異化:用「守破離」方法,讓 AI 接住經驗

當整個產業正陷入「流程自動化」與「思考失速」的拉鋸時,我們相信,AI 的價值不是加快執行,而是延伸理解;不是複製經驗,而是共創智慧。

這也是鼎華為什麼不只談導入技術,而是提出一套能讓 AI 真正接住現場經驗、陪伴組織成長的學習架構。我們稱之為「守、破、離」,從導入流程的階段劃分,並且在面對 AI 時,讓人與系統能共學、共創、共修正的行動邏輯。

我們發現多數廠商仍在「把資料餵給 AI,然後照 AI 做」的模式中循環時,鼎華選擇了一條不一樣的路:「從經驗封裝開始,進入人機協作,最終打造可持續演化的企業認知系統。」這不是技術規格上的差距,而是思維路線的根本不同。回歸初衷,我們不是讓人學會用 AI,而是讓 AI 先學會與人相處。

守|把經驗教會 AI 並引導它

儘管我們過往在製造業有 30 年的經驗,但在這 AI 的浪潮中,我們依然不斷的學習,我們與數個客戶不停地討論,並找到一個共通的觀點,那就是「AI 的導入不是一場拋接遊戲」,不是把資料往模型裡一丟,就期待它能自動給出最佳解。真正關鍵的第一步,是把人知道的事情「教會」AI,而不是「交給」AI。

這背後牽涉的不只是技術串接,而是一種經驗封裝的工藝。我們從產線第一線的實務開始:什麼狀況會影響良率?怎麼分辨異常是來自物料、設備還是人?師傅們平常怎麼調整機台?哪些口訣、直覺、微調步驟,是過去從未寫進 SOP、卻能左右產能的細節?

這些知識,從來都不是標準答案能涵蓋的。經過我們與客戶反覆測試,我們選擇屏棄「一次匯整」的知識擷取,而是透過反覆對話、測試與修正,讓經驗轉化為可重現、可理解、可演化的 AI 知識模組。這就像訓練學徒一樣,必須帶著 AI 不斷練習、給回饋、建立判斷框架,甚至容許它在早期出錯。

我們稱這種方式為「刻意練習式 AI 導入」:AI 不是全知的黑盒子,而是經驗的學徒。這不只是導入邏輯的改變,更是將 AI 觀念的轉向,導向為培養一個能學習的夥伴,而不是打造一個會預測的系統。

破|敢於挑戰 AI 判斷,人機對話才有價值

AI 真正能夠成為決策夥伴的關鍵,不在於它算得多快,而在於它能不能接受質疑。不曉得你有沒有遇過這樣的經驗,當你詢問 ChatGPT 一個問題,它馬上給一個答案,但是當你再度提出一個質疑時,它就會告訴你:「你説的對!」,這樣的狀況就會讓我們不禁懷疑, AI 到底有沒有幫我們看到那些「盲點」,這也是為什麼經驗封裝在第一個階段特別重要!因為完成了這階段,你才能勇敢的對 AI 說「你搞錯了」。

許多企業在導入 AI 之後,很快就陷入一種「模型依賴」的狀態,只要系統跳出建議,現場就直接照做,反而失去了本來的判斷機制。我相信你不是要一個附和的 AI ,而是在你需要的時候,能夠激發你的思想,幫你看見盲區的系統。在鼎華的框架中,我們刻意設計了一個「人機對話機制」,讓 AI 的導入成為你思想上辯論的夥伴,讓現場人員不只是接收結果,而是參與推理過程、觀察決策邏輯、回饋異常判斷。

例如,在製程優化中,當 AI 建議某組參數搭配時,操作人員可以根據實務經驗提出反例、附上補充資料,系統則會重新評估並調整推薦模型。這不只是資料迴圈,而是觀念上的升級:人有質疑權,AI 也有修正機會。

這樣的互動設計,讓 AI 不再是權威指令的來源,而是與現場共同成長的協作對象。從外包 → 協作 → 對話能力,才是真正進入智慧製造核心的過程。因為只有在對話中,AI 才能真正理解人;也只有在挑戰中,組織才能保留學習的主體性。

離|AI Agent 是協作夥伴,不是決策替身

AI 真正的成熟應用,從來不是讓人變得「不需要思考」,而是讓人能思考得更好。在「離」這個階段,鼎華強調的不是單純的人機分工,而是建立一種更進化的協作關係:AI 不再只是決策工具,而是企業認知系統的一部分,與人共同構成真正的「複合智能」(hybrid intelligence)。

這意味著,我們所設計的 AI 系統,必須幫助人理解資訊、發現異常、提出問題,而不是替人做決定。工廠現場的智慧,不在於讓AI接管流程,而是讓現場人員在AI的輔助下,更有信心做出快速且負責的判斷。這就是「分散智能」在工業現場的真實樣貌:AI補足人的局限,但不取代人的主體。

在制度設計上,我們系統具備三個核心特質:

- 透明性:AI 做出的推薦邏輯與依據必須可解釋,讓人有質疑與選擇的空間

- 責任歸屬:AI 只是提出選項,決策與風險仍由管理者承擔

- 決策結構再設計:把重點從「自動化流程」轉為「放大使用者的判斷空間」

因此,管理者在智慧工廠中的角色,也正在轉變,不再只是給出正確答案的人,而是設計出一個容許學習、能修正錯誤的環境設計者。這才是真正有彈性、有延續性的 AI 導入。

「離」的本質,是保留人類最終的自由與價值,讓我們回歸到能夠反思、定義與重構問題的人,而不是成為提問機器。當 AI 成為認知系統的一部分,我們就能把智慧真正留在企業裡,而不是僅依附在模型或個別員工身上。

智慧資本化:讓隱性知識成為企業的 AI 資產

不過,要讓這樣的複合智能真正落地,光有制度設計與透明性還不夠。AI 要能持續參與判斷、理解場域,前提是經驗能不能被數位封裝、知識能不能轉化為可學習的邏輯。

因此,鼎華除了設計決策架構,還從根本著手,建立一套「智慧資本化」機制,讓隱性知識得以被數位轉譯、累積與傳承,成為AI長期學習與企業決策的基礎。

在製造業的日常現場,真正關鍵的不是報表上的數字,而是那些寫不進 SOP、也說不清憑什麼的隱性知識:為什麼某條線要提早預熱?這批料機器聲音不對,是不是含水率偏高?這些判斷力,是現場的核心,也是 AI 最難接觸的部分。

鼎華在導入AI的過程中,特別強調這類隱性知識的結構化封裝。我們不是單純建立系統,而是設計一整套能夠吸收經驗、轉化知識、持續更新的機制,包括:

- 將操作經驗拆解為邏輯判斷與微行為,轉為 AI 模型可學習的參數與權重

- 設計「操作中學習」與「事後反饋」流程,讓每次使用都成為模型再訓練的機會

- 將重大決策過程記錄成「知識事件」,供未來新模型與新人共同參照與應用

這樣一來,AI 不再只是資料處理工具,而是組織記憶的承載體、認知系統的節點。也唯有當這些經驗被整理、封裝並制度化輸入,企業才真正擁有屬於自己的「智慧資本」,而非一組外包的黑盒模型。

這正是鼎華 AI Agent 設計與導入邏輯與眾不同之處:不是建系統給人用,而是建系統幫 AI 學會,從而留住經驗、創造價值、延續競爭力。

六. 結語:經驗與主體性,才是智慧工廠的根本

產業變化下的思考斷層:AI 是工具,還是替代者?

回顧前面幾段,我們看見了一場正在發生的產業變化:當經驗來不及傳承、當老師傅逐漸退場、當企業開始把判斷力交給模型,思考的主導權正悄悄轉移。AI雖能提升效率,但若只被視為流程替代工具,最終失去的,會是組織學習與修正的能力。

我們也看見多數企業轉型所遵循的「標準三部曲」:自動化、數據平台、人才培訓,確實為工廠建立了基礎,但這套架構往往忽略了最難數位化、卻最關鍵的隱性知識與人的判斷力。

不是導入AI,而是教會 AI 理解現場

鼎華提出的「守破離」方法,正是為了解決這個斷層,我們不僅協助企業導入 AI 來接手,而是打造一套讓 AI 學會,並與人共學的機制。我們不只把知識封裝進系統,更讓 AI 能持續與現場互動、修正、進化,最終轉化為企業的認知資本。

AI 可以幫你做事,但不是幫你負責。當決策出錯、模型失靈、結果不如預期時,回頭問責的那個人,始終是你。因此,把流程交給 AI,不等於可以把責任外包出去。真正成熟的企業,不是盡可能把所有判斷交給系統,而是設計出一套能容錯、能修正、能解釋的決策機制。

同樣地,人才流動與經驗流失已是產業常態,我們無法指望每一位老師傅都留下來教,也無法阻止年輕人離開工廠去追求不同職涯。但這並不代表經驗就必須跟著流走。關鍵在於,企業是否有能力把這些經驗轉化為組織資產,這份資產不是靠記憶、而是靠系統;不是存在個人腦中,而是活在流程與 AI 模型裡。

把經驗留在系統裡,而不是員工腦中

你也擔心人才被挖角,但真正應該警覺的,是經驗也跟著人一起被挖走。許多關鍵製程調整、參數設定邏輯,往往只存在某幾位資深員工的腦中,當人離開了,組織連同過去十年的學習與修正也一併流失。

但鼎華相信,人會被挖走,工廠仍可以繼續運轉。真正有準備的企業,早就不只把重心放在留才,更投入建立自己的「智慧經驗資料庫」,讓所有的判斷脈絡、知識演進、案例經驗,透過AI 系統被封裝、更新、累積。這樣即便下一個操作員不是老師傅,系統也能幫助他理解為什麼這樣做、何時該調整,把經驗留在企業裡,而不是留在誰的腦袋裡。

最終,我們協助你的智慧製造不只是系統升級,更是一場關於知識如何被保存、責任如何被承擔、未來如何被主導的轉型。

AI 可以加快腳步,但方向還是要人來定;經驗可以傳不下去,但不能就此消失。當企業擁有一套能將經驗轉化為智慧資本的系統,不僅能抵禦人才流動的不確定,也能在每一次升級中,留下組織真正的底蘊與判斷力。

因為工廠會不斷變,人會持續走,唯有主體性與經驗能真正被傳承,才是智慧工廠的根本。