前言

半導體產業現在正卡在一個不得不轉彎的位置。摩爾定律的步伐放緩、極限製程的挑戰越堆越高,市場對可靠性與效率的要求卻沒有半點寬容。過去倚賴經驗、人力與紀律堆起來的製造模式,如今已經撐不住這樣的壓力。

在這樣的背景下,鼎華重新檢視晶圓製造與封裝測試兩大環節,才真正意識到問題不是單一工序、單一設備,而是整條工藝鏈已經變得太複雜、太精密、太依賴「不可量化的人與經驗」。任何細微的變化,都可能在三個月後變成一顆模組的死亡訊號。

這也是為什麼,智慧製造不再是「有更好、沒有也行」的工具,而是半導體產業唯一能持續往前的解法。從數據採集到異常預測、從良率提升到自動決策,AI 驅動的系統已經不只是輔助工程師,而是把整間工廠變成一套能夠持續學習、持續進步的製程大腦。

接下來,我們會從產線真正的痛點談起,帶你看到智慧製造系統是如何一步步,從底層機台參數,到最終模組的可靠性,全面重塑半導體製造的競爭力。

摘要

許多在產線上打滾二十年以上的主管,都不約而同提到同一件事,今天阻礙良率的,不再是某一台機台或某一道製程,而是跨工藝之間那種「蝴蝶效應式的連鎖反應」。一個前段製程的微小偏移,往往要等到三個月後的模組測試才現形;而我們卻還得靠翻紙本、比對 Excel,才能勉強找到線索。這樣的低效追溯,等於把良率主動權拱手讓人。

也因此,我們在推動鼎華 iMES 智慧製造系統時的核心思考很明確:不是把現有流程電子化,而是讓整條前後道工藝真正「看得見」、「連得起」、「預測得到」。

- 數據追溯不是紀錄,而是武器

- 過程控制也不再只靠資深工程師的記憶

- 柔性生產能力則由 AI 進化成真正的「決策引擎」

從這些能力加總起來,你會很清楚地看到數位轉型已不是口號,而是半導體工廠能不能在下一個十年活下去的分水嶺。

目錄

一. 三分鐘「看懂」半導體晶圓製造

什麼是半導體晶圓製造?你以為晶片製造只是一句「把電路做進矽裡」?

其實,它更像是在一片看似平淡的灰色薄片上,悄悄打造一座肉眼永遠看不清的 微型電子帝國。大部分人聽到「晶圓製造」這四個字,腦中浮現的不是空白,就是一種「那一定很難」的距離感。

但你可能不知道,每一次製造晶圓,都像在做一件大逆不道的事。像是把一張只存在於工程師腦中的抽象藍圖,變成可以在高壓大電流下保持理性、甚至能主宰能量流向的實體結構。

這就是所有現代電子元件的誕生方式。 科技圈喜歡談應用、談終端產品、談奈米數字,但真正決定這些產品性能上限的,其實藏在晶圓前道工藝裡,那五個被忽視的關鍵行動。

如果反應是看到一片晶圓,那思考,就是要看懂它怎麼從一塊「土地」,變成一座多層次、深度管控的「大樓」。

而晶圓製程的五大步驟,就是把抽象邏輯化為具體電性的方法。

步驟一. 清理表面,再把地基一層層鋪上去

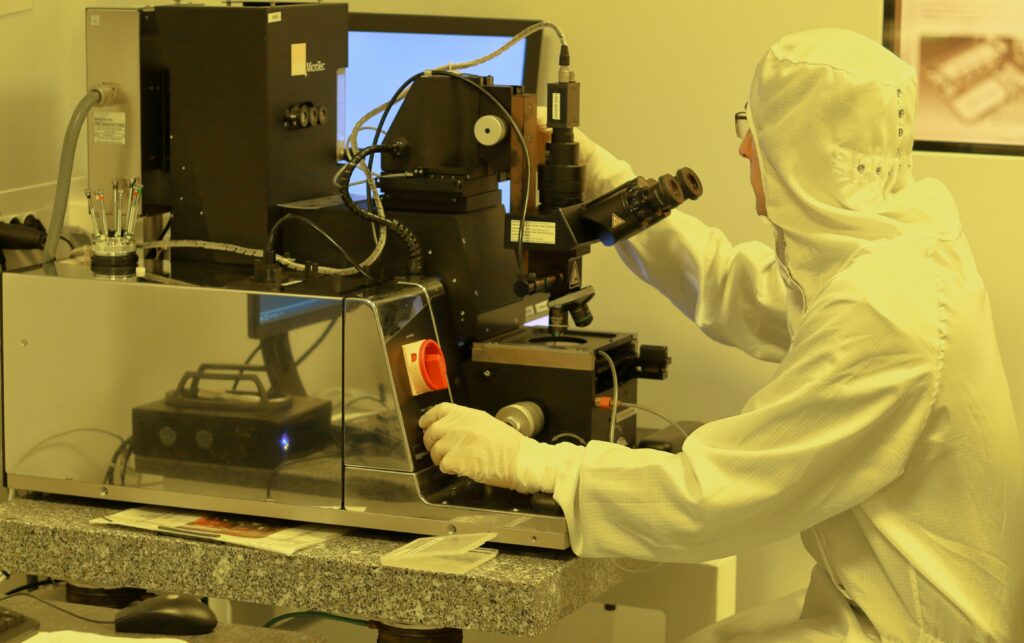

一開始不是製造,而是「清洗得像沒活人住過」。前道工藝的潔淨程度,你真的很難想像,因為奈米級灰塵掉在晶圓上,就等於在摩天樓的地基放了一顆石頭,後面什麼都歪了。

所以第一件事,就是把晶圓清到潔白無瑕,然後開始「蓋地基」。透過沉積、氧化、噴濺……各種聽起來像科幻小說的工法,我們在矽上面疊出一層又一層比頭髮還薄的膜。這些膜,就是元件的鋼筋、樓板、隔間牆,而真正的大樓,是從這裡長出來的。

步驟二. 藍圖不是畫上去,是「打」上去的

說光刻是魔法,不為過。工程師會在晶圓上塗一層對光敏感的材料,我們也可以稱作光阻材料,接著,用 EUV/DUV 光刻機.把電路藍圖直接「打」進晶圓表面。

電路圖會被縮小到瘋狂的程度,縮到什麼地步?

你可以把它想像成一次用閃光燈,把整個城市的建築物座標全部拍進一張玻璃底片裡。

對準錯 1 奈米?

抱歉,那層結構就報廢。

步驟三. 在矽上「挖出」電子的家

光刻只畫邊線,真正的雕刻要靠刻蝕(Etching)完成。

化學藥液、等離子體(Plasma)、溫度控制…等,將這些組合起來,只為了把不該留下的材料「精準拿掉」,而留下的部分,就是未來電子會走的路、會休息的地方、會加速或減速的區域。

刻蝕的技術要求極高,因為電子要走的每一道溝槽,都得像摩天樓的柱子一樣筆直,稍微歪了一點,整個電路都可能失效。

不斷重複光刻、刻蝕、再光刻、再刻蝕,就這樣重複數十次,電子大樓一層一層堆上去。

步驟四. 把電性「塞進去」,一刀一刀刻出高壓靈魂

結構蓋好後,它還只是個空殼,要讓它「活起來」,就得摻雜。

所謂摻雜,就是用極高能量把雜質原子像子彈一樣打進矽裡,強迫材料改性, 這些雜質決定了元件的性格,是 P 型?N 型?導通快?耐壓高?尤其高功率元件,它不是在做單純的電子開關,它需要同時控制四個交錯的 P-N-P-N 結,也就是說,它必須可靠地承受幾千伏的暴力電流衝擊。

工程師甚至會用電子束去微調晶體壽命,讓它轉得快、耗能低、壓不垮,這就是你看到的那些耐壓怪物,背後的真正理由。

步驟五. 沒有這一步,整片晶圓都只是「玻璃心」

結構有了、電性有了…但高壓環境下,晶片的「邊界」其實很脆弱。電場會在邊緣聚集,像懸崖邊的風壓,一不小心整個元件就被擊穿,所以必須做一件很「工匠」的事:削邊。

把晶圓邊緣削出精準角度,讓電場分散出去,不會集中在單一點上,這叫做斜面鈍化(Beveling),聽起來簡單,但沒有它,高壓元件基本上沒命,做到這裡,前道工藝才算真正結束。

一塊普通的矽,終於變成能承受高壓、能調控能量、能在極端環境中保持穩定的「電子大樓」。接下來,它才要進入封裝、接線、測試…那又是另一個世界的事了。

二.深度剖析半導體製造的兩大方向

很多人以為「做晶片」就是把材料丟進機台、照著流程跑完就結束。但真正躺在工程師心上的負擔,比想像中重得多。半導體不是一條線,它更像是三組肌肉一起發力,包還前道、中道、後道。

你的元件能不能在極端電流、高溫、長期壓力下撐十幾年,就看這三塊肌肉有沒有一起協調工作,其中只要一個環節鬆了,可靠性就像斷一根線的風箏,離地面不遠。

而真正成熟的工程師,在三個階段都會問自己三個核心問題:我掌握了什麼?我忽略了什麼?我要往前一步,還是退一步求穩?

前道. 元件的根基與靈魂

前道是一切的起點,也是「犯錯最貴」的階段。這裡沒有僥倖,只有控制與驗證。我們在光刻上追奈米級的精度,不是為了好看,而是為了讓擴散爐內的原子,乖乖待在該待的地方。

前道最終的目的,是把元件的「靈魂」,例如 P-N-P-N 的電性結構長成一個該有的形狀。稍有經驗的人都知道,爐管溫度均勻性差一度,就是崩潰電壓可能直接腰斬的一度。尤其是載流子壽命控制,更像是在做一場外科手術。我們用高能粒子去「診斷」與「微調」晶體,逼自己在速度與耐力之間找到一個不後悔的平衡。那些看似枯燥的注入劑量調整,其實是工程師最能展現手感的地方。

當結構完成後,我們必須讓它成為可以拿來測的東西。第一步就是為元件鋪電極,讓電流真正可以流動。這是將結構從潛力變成實體的關鍵。金屬層的厚薄、均勻度、與矽材接觸的品質,每個細節都決定了導通損耗。前道就算做得漂亮,金屬化一旦阻值一高,整顆晶片就會像得了慢性病:發熱、效率掉、壽命縮。

接著是真正殘酷的晶圓級測試(Probing),這不是測試,這是審判。探針像放大鏡,逼你面對每一個 Bad Die。學會讀良率地圖,是工程師從新手邁向成熟的分水嶺,讓每一個紅點都不是意外,它都是上一階段工藝漂移的線索。前道給產品的,是性能的上限,而這個上限能有多高,看的是你控制工藝的手有多穩。

後道. 讓性能撐得住時間考驗

如果前道給了性能,那麼後道就是「壽命」與「耐用度」的擔保人。後道不是組裝,而是把一顆好晶片變成能抵抗極端環境的電力堡壘。並且,我們很明確的知道這階段有「熱」和「熱帶來的應力」的兩大對手。

在進入組裝前,後道工程師首先要確保數據的完整傳承。切割後的每一顆晶粒,都必須攜帶它的 MAP 圖和測試紀錄。這是產品生命周期中第一次真正的「可追溯性」,也是後道準確挑選晶粒的依據。

接著,我們開始實戰:

焊接/燒結時的空洞率(Void Rate),是老工程師的戰場。那些肉眼看不到的空洞,電流卻看得一清二楚,它會聚集熱,形成不可逆的熱點,空洞多一點、壽命少一年,毫不誇張。

引線鍵合(Wire Bonding)也是一門學問,它不是「把線黏好」而已,而是要承受上千次的熱循環。線一熱膨脹,一冷收縮,品質差就會在第 800 次、第 1000 次…啪一聲斷掉,這種失效,客戶永遠忘不了。

最後的灌膠和封裝,是最容易被低估的一步,它決定模組能不能在長年熱循環的拉扯下不變形、不短路、不崩壞。後道的工作,就是確保前道創造的性能,能夠安全地撐過時間的考驗。

最終,功率循環測試會把所有工序是否做到位,一口氣攤在陽光下。後道工程師的價值,就是讓那個藏在前道的性能極限,在現實世界裡活得長、活得穩、活得值得客戶信任十幾年。

三. 製程為什麼需要依賴智慧系統

我們在訪談超過 20 家半導體廠後,真正讓人印象深刻的故事,大多不是設備、不是參數,而是人。其中有一位在產業裡待了二十幾年的主管,他說的話,成了我們思考「智慧系統」真正價值的轉捩點。

他回憶自己剛入行時,是從親手轉擴散爐的旋鈕開始學的。沒有自動化、沒有巨量數據,靠的是手感、靠的是直覺。「前道的結構要做到一絲不差,中道測試時,我們拿著墨筆,直接在晶片旁把不良點畫出來。」他說得雲淡風輕,但你聽得出那時代的工程師,心裡都有一把很硬的尺。

然而,在那段懷舊之後,他突然補上一句話,讓我們整個團隊沉默了幾秒…

「現在的製程,不是靠人努力就能上得去的。人力的極限,已經變成瓶頸。」

就是從這句話開始,我們確信如果沒有智慧系統,半導體產線的未來會被困在經驗的天花板下。

1. 跨工藝的敏感性與追溯難題

今天的製程問題,已經不是「哪台機台出錯」那麼簡單。真正棘手的是出問題的模組,常常是3~5 月前、一連串微小偏移累積的結果。

例如功率循環測試突然提前失效,追半天才懷疑是否三個月前的擴散爐 gas flow 有過 2% 的抖動?或是後道焊接那天,焊料退冰慢了五分鐘,造成不可見的微空洞?

你得翻紀錄、找人、比對紙本表格,有些老員工甚至說,那感覺像在沒有燈的倉庫裡找一顆芝麻。我們知道工藝之間存在蝴蝶效應,但我們卻沒有看蝴蝶軌跡的工具。這種「只能事後猜測」的挫折,是產線最沉重的隱痛。

2. 高價值、高風險讓每一次錯誤都在燒錢

高功率晶圓不是邏輯晶片,一片晶圓的價值動輒數倍。任何一次 drift、任何一次意外停機,都可能讓數十萬甚至百萬的價值蒸發。

而 PdM(預測性維護)與 APC(自動過程控制)真正的價值在於,不是讓你「出事時補救」,而是讓你在「出事前就踩住煞車」。尤其是 APC,它不像傳統 SPC 等待數據異常,它會在偏移還沒放大前先把參數拉回來,這是傳統人工判斷做不到的。

3. 客戶對可靠性與數據透明度的要求

汽車、新能源、電力設備的客戶,早已不滿足於「平均良率」這種模糊字眼。他們要的是讓每一顆晶片、每一片晶圓,都能追溯到設備編號、參數、批號、溫度、甚至生產時的健康指標。

這也是為什麼現在的 IGBT、閘流管、甚至新一代 SiC 製程,都在談「單顆 / 單件級追溯」,然而,要做到這件事,光靠紙本、Excel,是不可能的。

4. 智慧系統並不是為了取代人

很多人以為智慧系統是「數據收集工具」,但實際上,它做的是三件更根本的事:

-

把老師傅的經驗,變成能傳承的東西

資深工程師的 OCAP、參數紅線、異常判斷邏輯,過去都是口耳相傳,要學五年。

而現在這些都能被固化為系統規則。新人在第一年,就能避免 90% 的初階錯誤,不是因為他們變厲害,而是因為系統讓錯誤無法「偷渡」。 -

24 小時不休息的守門人

系統能不眠不休地監測機台健康、訊號抖動、微觀漂移、熱點形成趨勢,它能提前發現隱性風險,而不是等到報廢才開始推理。你會發現,原來我們過去花在追溯上的時間,比設備升級的錢貴得多。

-

將經驗轉成資料,並將資料轉成資產

一旦數據被正確追上來,驚喜才真正開始。當你看到系統能在幾秒鐘內,把一顆模組的封裝參數、探針測試、前道氣體紀錄、溫控曲線,全部連成完整故事。

你會發現,原來產線這十年浪費的,不是材料,而是時間。而那浪費掉的時間,就是送給競爭對手最慷慨的禮物。

四. 透過智慧系統實現前中後道工藝管理

當我們真正理解「智慧系統不是選擇,而是生存條件」之後,鼎華做的第一件事,就是把焦點放回半導體製程的前道、中道、後道三段工藝鏈。沒有對這三段的深入理解,任何智慧化都只會停留在表面。

我們要做的不是堆疊功能,而是把製程每一段的行為、風險、變動,都納入一套能追蹤、能預測、能驗證的完整系統。這套架構最終回到 生產控制、品質控制、設備控制這三件事。這三件事做好了,智慧系統就不是裝飾,而是「底層肌肉」。

數據採集與分析(DAW & DAA)

在鼎華,我們從不把「數據」當作口號,因為對半導體來說,數據是一種「完整的事件紀錄」,我們相信,只要紀錄完整,問題就一定追得回去。

這套系統的核心,就是做到真正的 單顆 / 單件追蹤:

-

前道

元件的身世與潛力 每顆晶粒的身世背景都要說得清清楚楚。紀錄包含其 ID、擴散爐爐號、氣體流量曲線、溫度分佈、以及所有工藝步驟序列,沒有任何片段可以缺。更關鍵的是,當晶圓級測試(Probing)完成後,每顆裸晶都必須帶著自己的「成績單」往後走,包含 Yield Map 和電性分佈數據。這是前道對產品性能潛力的最終證明,一旦缺項,後道就無法正確判斷。

-

後道

產品的家族史與熱力學履歷 模組序號不再是一行字,而是一個完整的家族史。系統會自動把模組與內部每顆晶片串在一起,並納入所有封裝環節的參數:該晶片的來源 ID、焊接曲線、鍵合拉力、封裝參數、以及模組熱阻/功率數據。這裡的價值,在於任何異常都能被快速定位,系統能用 MAP 圖疊圖,將後道的熱點分佈與前道的晶圓缺陷圖快速結合,找出根因。

你可以想樣,從後道熱點、中道不良到前道缺陷圖,所有連線在三秒內完成。這是一個資深工程師過去至少要花兩週才能推論出的鏈條。

加強生產過程控制能力(PCC)

良率想穩定,必須先讓流程穩定,靠口訣、靠交接筆記,是 1990 年代的做法。鼎華做的,是把「經驗」變成「可執行的規則」。

-

前道

前道成本最高,也最容易因微小偏差造成連鎖失效,因此這裡的工藝控制必須做到極致的「防呆」與「驗證」。

先行批管理與驗證,在新配方、設備維修或靶材更換後,系統會自動鎖定後續的正式批次,直到先行批的結深或關鍵尺寸(CD)等關鍵參數驗證合格,才能放行。這確保了每一次工藝變動都是可控且無風險的。

Recover Runcard也擔任著「記憶中樞」的角色。設備意外停機後,不再依賴操作員回想「做到哪了」,系統會直接告訴你下一步該執行什麼 Recipe、該往哪個設備走。這把許多前道常見的「無意間犯錯」直接歸零。

我們透過 作業電子化(eSOP)和Prober/Sorter 參數引導,確保在晶圓級測試與切割分選時,參數設置精準、步驟不誤,因為中道的混亂,是改善良率最快的一刀。 -

後道

Rework 管控是保命線,由於高功率模組最怕熱,Rework 看似是修補,其實是在製造未來失效的風險。因此,系統會嚴格設定焊接/鍵合 Rework 次數上限,一旦超標,會自動鎖定並強制報廢。這不是嚴格,是必要,因為一顆模組失效的代價,不是報廢成本,而是客戶信任。

區塊 MAP 圖自動管理:系統利用前道傳來的 Yield Map 數據,在組裝前自動排除不良晶粒,並引導設備精準放置合格晶粒。這確保了在裝配的每一步都有跡可循、有數據可依。

透過這些細緻入微的過程控制,鼎華 $\text{iMES}$ 確保了整個製造流程的穩定性,將工藝的波動性降到最低。

加強生產過程質量管控(PQC)

質量管控從物料和設備的穩定性開始,不是到最後才檢查,而是全程「減少變異」,更是貫穿整個製程。

-

物料管理

如果說,每一個物料都有自己的脾氣,光阻要控有效期、焊膏要退冰回溫、銀漿要控儲存條件,或是灌封膠要控黏度與批號一致性。系統不只是提醒,而是「不符合就不能放行」。對貴金屬,更必須做到「用多少、回收多少」的精準追蹤。

-

物料SPC與異常預警

當系統必須監控數百個關鍵參數,包含爐管溫度、鍵合拉力、焊接溫度曲線和探針機台狀況,如果數據開始偏移,則系統會預警,若是觸碰到紅線,則系統 OCAP 流程自動跳出。現場工程師不再需要翻文件找對策,系統直接告訴你該怎麼做。

-

防污染與控片

這部分往往最容易被忽略,但只要一次污染,可能造成整批報廢。所以我們系統會自動鎖機台,禁止污染性製程與敏感製程交叉,並且監控控片使用情況,以及防止監測片污染生產片。這是工廠裡最不華麗,但也是最關鍵的管理。

加強生產過程設備管控(PEC)

設備是生產力的載體,提高設備稼動率 OEE 是效益提升的直接體現。沒有健康的設備,不會有健康的製程。

-

設備與腔體壽命管理

擴散爐、蝕刻機的腔體不是永遠乾淨,只要腔體內壁開始累積污染,就是整條製程的計時炸彈。所以系統能夠追蹤腔體使用壽命、判定污染程度,以及預測清洗與更換時機,這些都是肉眼看不到,卻影響最大。

-

點檢與量測

所有儀器必須可信,尤其是探針台、熱阻測試儀和電性量測儀,MSA(量測系統分析)必須做到位,否則再漂亮的 SPC 也只是幻覺。

-

變更管理

系統會強制所有變更都經過 PCRB 審核,包含評估影響、更新文件、更新 SOP 和更新系統資料,只要少一塊,就寧可不放行,這是對客戶最基本的誠意。

當前、中、後道每一段都被系統完整記錄、串聯、預警、追蹤後,你會發現良率不是靠運氣,而是靠「可控」。可靠性不是靠人撐,而是靠「透明」。競爭力不是靠設備堆疊,而是靠整體工藝的「穩定」,這也就是鼎華想做的真正智慧製造。

五. 為什麼選擇鼎華 iMES

我們不能再讓「人為經驗」成為高功率半導體製造的上限,也不能讓「數據滯後」成為良率提升的瓶頸。面對從前道到後道的數百個敏感參數和高昂的試錯成本,我們迫切需要一個能夠駕馭高複雜度和不確定性的「大腦」。

鼎華的 iMES 系統,正是這個能夠將我們資深工程師的工藝智慧與先進的 AI 算法相結合,並取代傳統製造模式中低效、滯後的人工經驗決策的核心樞紐。

傳統製造模式在高功率元件生產中暴露出四大致命弱點,而 iMES 則直擊要害,我們用一張表來比較:

| 傳統製造 | iMES 核心解決方案 |

|---|---|

| 動態訊息感知滯後:交期偏差率高達 15%~20%。 | 透過 ATP(可承諾量)、CTP(可承諾交期)算法,實現訂單評審, 大幅提升計畫執行覆蓋率至 90% 以上。 |

| 產能資源配置失衡:設備堆疊,成熟製程間置。 | AI 多目標優化算法,平衡毛利與產能利用率,動態分配資源。 |

| 物料協同精度不足:易引發生產中斷。 | 批次追溯算法關聯訂單與物料,實施物料替換規則,降低報廢率。 |

| 異常響應效率低:人工調整需數小時甚至數天。 | 工業互聯網實時採集報警,自動檢索空閒設備,應對時間壓縮至 10 分鐘內。 |

我們進一步從「經驗預測」到「算法評審」,半導體工廠智能生單技術的核心邏輯,是通過數據集成結合 AI 算法建模,替代我們以往憑藉人工經驗判斷的環節,解決製造過程中的高複雜度與不確定性問題。

需求預測與訂單評審應用

你還在等訂單上門才開始備料。 iMES根據歷史訂單、行業趨勢和政策變量,構建預測模型,輸出未來訂單的品類、數量級交期預測,強而有力地支撐我們提前儲備高功率所需的特定物料和稀缺產能。

在訂單評審環節,系統透過 ATP(可承諾量)、CTP(可承諾交期)算法,自動完成三方面驗證:

-

產能評審

核算目標工藝對應的設備空閒產能,結合良率反推投片量。

-

物料評審

核查關鍵物料齊套率。若檢測到高純度化學品或特殊焊料短缺,則聯動採購週期,提前調整交期並預警。

-

工藝評審

比對工廠技術庫,驗證訂單的高壓結構或封裝類型是否匹配工廠的工藝能力要求。

多目標優化的柔性生產

這是解決「產能資源配置失衡」的關鍵。 iMES 結合 ERP 、EAP 等企業層數據,採用 AI 多目標優化算法,在多訂單、多產線、多設備、多場景的複雜條件下,做出最優分配:

-

高價值優先

優先將寶貴的光刻機、離子注入機等前道高價值設備分配給高毛利訂程(例如,優先生產 7nm AI 芯片訂單)。

-

資源活化

同時利用空閒的成熟製程產線,生產低毛利的家電芯片,實現整體毛利與產能利用率的平衡。

-

後道優化

在封測環節,基於設備負載動態分配 QFP、BGA、CoWoS 等不同封裝類型訂單,避免關鍵封裝設備擁堵。

-

物料品質保障

通過批次追溯算法,若檢測到物料存在質量風險,則自動發起物料替換規則,降低生產報廢率,這是對高功率產品可靠性的極大保障。

如果從工藝與現場層面來評估,我們說 iMES 是從「經驗調整」到「算法優化」,深入前、中、後道工藝細節,實現工藝的透明化和智能化。

工藝路徑優化與參數優化應用

針對晶圓製造的數百道複雜工序,系統基於訂單芯片類型與製程節點,調用預定義的工藝模板。更關鍵的是,它結合歷史故障數據,智慧規避過去曾發生問題的設備或工藝路徑。

-

參數優化

通過實時採集設備狀態 FDC 數據與良率數據,構建 AI反饋模型。例如,系統即時分析並建議「調整某批次晶圓的光刻曝光時間可提升 2% 良率」,系統會同步更新生單方案,減少不必要的投片量,直接降低成本。

動態調整與異常應對

基於工業互聯網,系統實時採集 EAP 設備報警、物料交付狀態及客戶訂單變更數據,構建靈敏的異常響應機制:

-

設備故障響應

例如,系統即時分析並建議「調整某批次晶圓的光刻曝光時間可提升 2% 良率」,系統會同步更新生單方案,減少不必要的投片量,直接降低成本。前道擴散爐或後道鍵合機故障時,系統自動檢索空閒設備並重新分配所有受影響訂單,將傳統人工 2~4 小時的調整流程,壓縮至 10 分鐘內完成。

-

供應鏈協同

例如,系統即時分析並建議「調整某批次晶圓的光刻曝光時間可提升 2% 良率」,系統會同步更新生單方案,減少不必要的投片量,直接降低成本。物料延遲時,聯動供應鏈數據,重新計算準確交期,同步推送至客戶端。

-

客戶變更響應

客戶臨時增單時,快速評審剩餘產能與物料,輸出可承接方案或分批次交付建議,實現柔性生產能力。

總結來說,鼎華 iMES 的價值,已不再是簡單的數據記錄,而是成為驅動我們生產決策的智能中樞。它將傳統製造中難以量化的「經驗」、「不確定性」和「延誤」等隱性成本,轉化為可預測、可控制的數據模型。

隨著 AI 技術的發展,智能生單將進一步與數字孿生、工業互聯網深度融合,助力企業在先進製程競爭中,構建柔性生產能力與成本優勢。這套系統讓我們從「被動救火」的傳統模式,轉變為「主動預測」的智慧生態。

正如老員工的體悟:「這套智慧系統,我們早就該做了。」現在,是時候讓數據成為我們的最強生產力,將過去十年浪費在低效追溯上的成本,轉化為我們在未來市場上的競爭優勢。

六. FAQ

1. 半導體導入 MES 的平均 ROI 和成本回收週期是多久?

半導體 MES 的 ROI 沒有固定數字,但通常高得驚人,原因很簡單。MES 真正帶來的效益,幾乎都直接反映在錢上,而且是高功率半導體特別敏感的三個面向,包含良率、OEE和庫存與節拍。

這些加總起來,多數工廠的回本時間大概落在 18~36 個月。而真正的分水嶺是如果 MES 只是「紀錄系統」,ROI 通常不會漂亮;但如果 MES 能透過 AI 參與決策,ROI 才會明顯跳升。

因為只有把數據轉成「可預測」、「可優化」、「可量化」的製程能力,投資 MES 才不只是買系統,而是買一座能把工廠推向下一個十年的製程大腦。

2. AI 如何結合應用於半導體工廠?

如果要講 AI 在半導體工廠真正落地在哪裡,其實就兩件事,讓決策更聰明,讓異常不再失控。所有應用都圍繞這兩個核心延伸,包含:

- AI 智慧排程:不再靠「老師傅直覺」分派批次

- APC 自動過程控制:用數據做微調,而不是靠手感

- 缺陷分類與 RCA:分析 MAP 圖不用再熬夜

- PdM 預測性維護:把意外停機變成提前通知

總結一句話,AI 讓半導體工廠從「出了問題再補救」,進化成「問題發生前就修正」。這就是製程極限控制真正的分水嶺。

3. 半導體智慧製造對數據採集層 EAP/FDC的標準化要求是什麼?

在半導體工廠裡,最基本的基礎建設就是 SECS/GEM。這套協議不是為了漂亮的 IT 架構,而是為了確保每台設備吐出的資料,包含時間戳、參數、狀態和警報,全部能以同一種語言被接收與解析。

只有這樣,FDC(Fault Detection & Classification)才能做到「秒級擷取」與「毫無遺漏」。

但真正的挑戰在於「語義化」,換句話說,如果不把這些感測器輸出的數百條信號做整理、對齊與標籤,AI 看起來就像是被迫閱讀一堆不同語言寫成的教科書,你期待它學會東西,根本不可能。

用一句話來說,智慧製造不是靠 AI 撐起來的,而是靠數據工程打底。能讓 AI 學得懂的資料,才有資格談智慧。

4. 如何優化半導體產業的長週期供應鏈 SCM?

優化半導體產業那條動輒跨越數週、甚至數月的供應鏈,靠的已經不只是表格和經驗,而是精準的預測與全面的可視化。當系統能把歷史訂單、產線 WIP(在製品)、客戶需求與即時產能拼成一張完整的圖,就能透過 AI 的需求預測模型,提前決定哪些物料該補、哪些採購要提前、哪些風險可能造成斷料。這不是「增加效率」而已,而是在和不確定性拔河。

真正的核心在「承諾能力」。CTP(可承諾交期)演算法會根據目前的產能、物料齊套率、工單負載與排程衝突,動態評估工廠到底「做不做得到」。當你能在幾秒內給客戶一個經得起驗證的交期,產線就不再被物料延誤綁住,也不用因為錯估能力而浪費產能。這套流程越成熟,整個 SCM 就越能從被動跟著問題跑,轉向主動預判、提前調整,把長週期的半導體供應鏈變得更穩、更快、更有韌性。

5. 如何實現設備的「預測性維護(PdM)」?

要讓 PdM 真正落地,必須擺脫過去那種「時間到了就保養」的粗放方式,轉向以設備實際狀態為基準的維護策略。第一步是把 FDC 的高頻監測用好,接下來的關鍵是模型。透過對這些連續訊號的長期學習,機器學習模型會開始看出人類肉眼察覺不到的故障前兆。當模型判斷某個關鍵部件快要撐不住時,系統會提前亮紅燈,把維修團隊叫進來,在真正故障發生之前把問題處理掉。

效果非常直接,顯著的 OEE 上升、報廢下降、不必要的停機消失。最重要的是,工廠不再被「意外」牽著走,而是能用更精準、更主動的方式掌控設備節奏。

6. 半導體智慧轉型後,員工所需的技能有何變化?

智慧轉型後,員工的職能從「操作者」轉變為「決策者」和「數據管理者」。操作員需要掌握電子化 SOP 和異常應對 OCAP的系統操作。工程師和主管則必須具備數據分析、AI 模型結果解讀和跨領域協作的能力。例如,需要理解 SPC 預警背後的統計意義,並能與 IT 團隊共同優化 AI 排程參數。

7. 半導體工廠的數據安全和網路防護(Cybersecurity)如何保障?

架構隔離與防護:實施內部網路隔離,並採用零信任架構進行身份驗證。對敏感工藝數據(如. Recipe、MAP 圖)進行嚴格的訪問控制和加密。

地端部署的優勢:在極度注重工藝機密和數據即時性的半導體製造環境中,將 MES 等核心系統地端部署(On-Premise),確保數據完全存儲在企業內部的防火牆保護之下,極大降低了對外部網路的依賴和潛在的網路攻擊風險。

供應鏈管理:需對供應商的遠端連線通道進行嚴格審核和監控,防止來自供應鏈環節的滲透攻擊,確保核心技術資產的絕對安全。

8. 全球在半導體智慧製造的發展上各有何側重或優勢?

美國:專注於先進製程(如. 3nm} 的AI 建模與底層算法研究,強調軟體與硬體的整合創新。

台灣:側重於生產效率和良率,利用強大的 MES 系統和數據基礎設施,實現大規模、高複雜度製造的精確控制。

中國:在政策推動下,快速建立國產化的 MES 系統和工業互聯網平台,側重於全產業鏈的自主可控與協同。

歐洲:則更專注於汽車、工業領域對可靠性和功能安全的極高標準要求。

9. 如何最小化對現有生產線的衝擊和風險?

在工廠不允許出差錯的前提下,上線新系統最重要的原則只有一個,那就是把衝擊降到最低。做法不是暴力切換,而是分階段、減震式地導入。通常我會把整個導入拆成數據層、控制層、決策層三大段,先把基礎數據底座打穩,再慢慢替換到流程控制,最後才是牽涉整場節奏的決策模組。這樣即使某一層出現狀況,也不會牽動整條產線。

正式上線前,還要透過 Digital Twin,把真實生產流程在新系統裡跑一遍,檢查邏輯、邊界條件、瓶頸點,確認所有異常在虛擬世界就被抓出來,不會等到上線才爆雷。

最後是最保險、但也最有效的,也就是雙軌並行。讓新舊系統同時跑一段時間,把結果一對一比對,直到新系統穩定、可預測、資料一致性足夠高,才會做最後切換。

10. 智慧製造在成熟製程與先進製程的應用側重點有何不同?

成熟製程(如. 65nm 以上):智慧製造側重於成本控制和 OEE 提升。透過 AI 排程平衡產能利用率和物料消耗,優化設備效率,以達成最大的規模經濟效益。

先進製程(如. 7nm 以下):側重於良率和參數優化。由於製程窗口極窄,重點是利用 FDC 和 AI 模型進行微觀參數的即時自動調整(APC),並加速缺陷根因分析,以快速解決新製程的良率瓶頸。